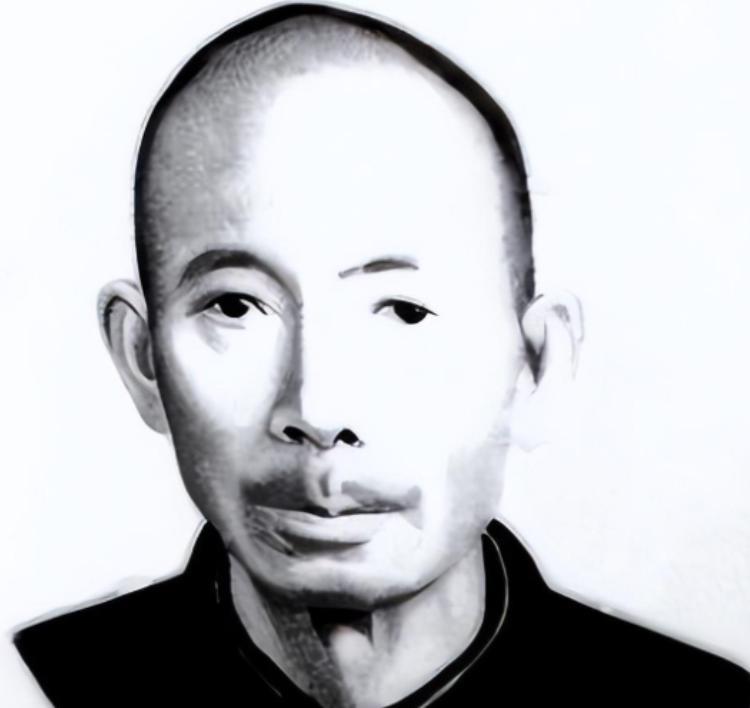

1976年,一位老人在北京军事博物馆参观时,他趁附近没人就想摸一下文物,工作人员连忙阻拦,老人却红着眼眶说:“你知道我为什么要去摸它吗当年是我把它一路从于都背到延安的……它就像我的亲人一样啊!” 1898年出生的谢宝金,从小就在饥寒交迫的环境中长大,家里几代人都是佃农,白天要替地主耕作,晚上还要赶集卖些杂物换取米粮。 他年纪不大就承担起重活,搬石头、挑水、割草,从小养成了超乎常人的力气,贫苦的日子让他明白,一个人若只顾自己,永远摆脱不了压迫,要想活得有尊严,就必须跟随那些愿意替穷人打天下的人。 1932年,红军队伍进入江西,战士们纪律严明,不扰民,还帮助贫苦百姓挑水、修路,这与土豪劣绅的剥削形成鲜明对比。 那一年,谢宝金主动报名参军,他没有多少文化,但有一副结实的身板,组织考虑到他的体力,将他分到警卫和运输小分队,负责运送物资。 那时他第一次见到一台沉重的手摇发电机,领导告诉他,这台机器可以让中央直接下达命令,关系到整个队伍的安危,他点了点头,把这份责任牢牢记在心里。 随着时间推移,红军的处境愈发艰难,1934年,中央红军被迫开始长征,临行前,谢宝金被明确交代:无论发生什么,这台发电机必须安全送到目的地。 他和七名战友组成特别小组,轮流背负机器,刚开始还能互相替换,可一路走来,战斗不断,减员严重,尤其在湘江一役,伤亡惨烈,小组成员一个接一个倒下。 最后,能抬动发电机的人只剩下谢宝金,那时的他身上布满伤痕,双腿也因长途跋涉而浮肿,但他没有退缩,他把发电机牢牢绑在背上,咬紧牙关,一步一步向前。 他深知,如果这台机器落入敌手,整个中央通讯就会陷入瘫痪,他曾多次在夜色中独自摸索前行,绕过敌军的封锁。穿越沼泽时,他一度陷入泥潭,几乎无法脱身。 他找来树枝拼成简易支架,把发电机抬到干处,再拖着疲惫的身体爬出泥潭,长征途中,许多人饿死、冻死,他也几次倒在路上。 但每次倒下,他都先检查发电机是否安然无恙,再挣扎着站起,他心里只有一个念头:哪怕自己倒下,也要让机器抵达陕北。 数不清的日夜后,1935年底,谢宝金终于和幸存的战士们到达陕北,他将完好无损的发电机交给了组织。 这台机器在后续的抗日战争和解放战争中继续发挥了作用,而谢宝金也因为这段经历被视为忠诚可靠的战士。 新中国成立后,考虑到他的年龄和贡献,组织安排他在北京担任一个相对轻松的工作岗位,但他却婉拒了,他说自己年纪大、文化水平低,不想给国家添负担。 他提出复员,回到江西老家务农,组织再三挽留,他仍然坚持,最终,他真的回到家乡,重新拿起锄头,和普通农民一样下地劳作。 他的生活清贫,甚至后来以收废品维持生计,但他从不抱怨,他觉得革命成功了,自己能活着回来,已经足够。 几十年过去,他的名字逐渐淡出人们的视线,直到1976年,他因病到北京治疗,一次偶然的机会,他随家人参观中国人民革命军事博物馆。 走进展厅时,他并未抱太多期待,只是想看看当年战友们用过的东西,可当他在展柜中看到那台熟悉的手摇发电机时,整个人顿时僵住。 他认得每一处划痕,那些痕迹是他在长征路上与敌人厮杀、与大自然搏斗时留下的,他缓缓走上前,伸出颤抖的手,想要再次触摸这台陪伴自己走过生死关头的机器。 工作人员看到后立刻上前阻止,展品不能随意触碰,这是规定,然而谢宝金的眼中涌出了泪水,他声音沙哑,说出自己与发电机之间的关系。 这一刻,周围的人才意识到,这位其貌不扬的老人竟是当年长征途中用生命守护过中央通信设备的英雄。 博物馆的工作人员立刻为他找来椅子,请他坐下,详细听他讲述那段尘封的往事,他平静地讲起几十年前的经历,讲起那些牺牲的战友,讲起自己如何一次次在绝境中坚持。 他的叙述没有夸张,也没有煽情,只是把那些艰难的日子一一还原,随着他的讲述,许多人都忍不住流下眼泪。 这件事情很快在社会上传开,引发了极大的震动,人们第一次知道,在那段波澜壮阔的长征路上,不仅有指挥官的英明决策,也有无数普通战士用血肉和意志守护革命的无名壮举。 谢宝金的名字,被重新记起。他的事迹被记录下来,成为后来人了解长征精神的重要一部分,1984年,谢宝金在家乡安详离世,享年八十六岁。 他的一生并不显赫,但却像那台发电机一样,默默承担、无声守护,他没有留下财富,却留下了一份坚定与忠诚。 如今,那台发电机仍旧陈列在博物馆里,继续向每一位参观者诉说着那段历史,而谢宝金的故事也随着这台机器的存在,被后人一次次铭记。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:人民网——老红军谢宝金)