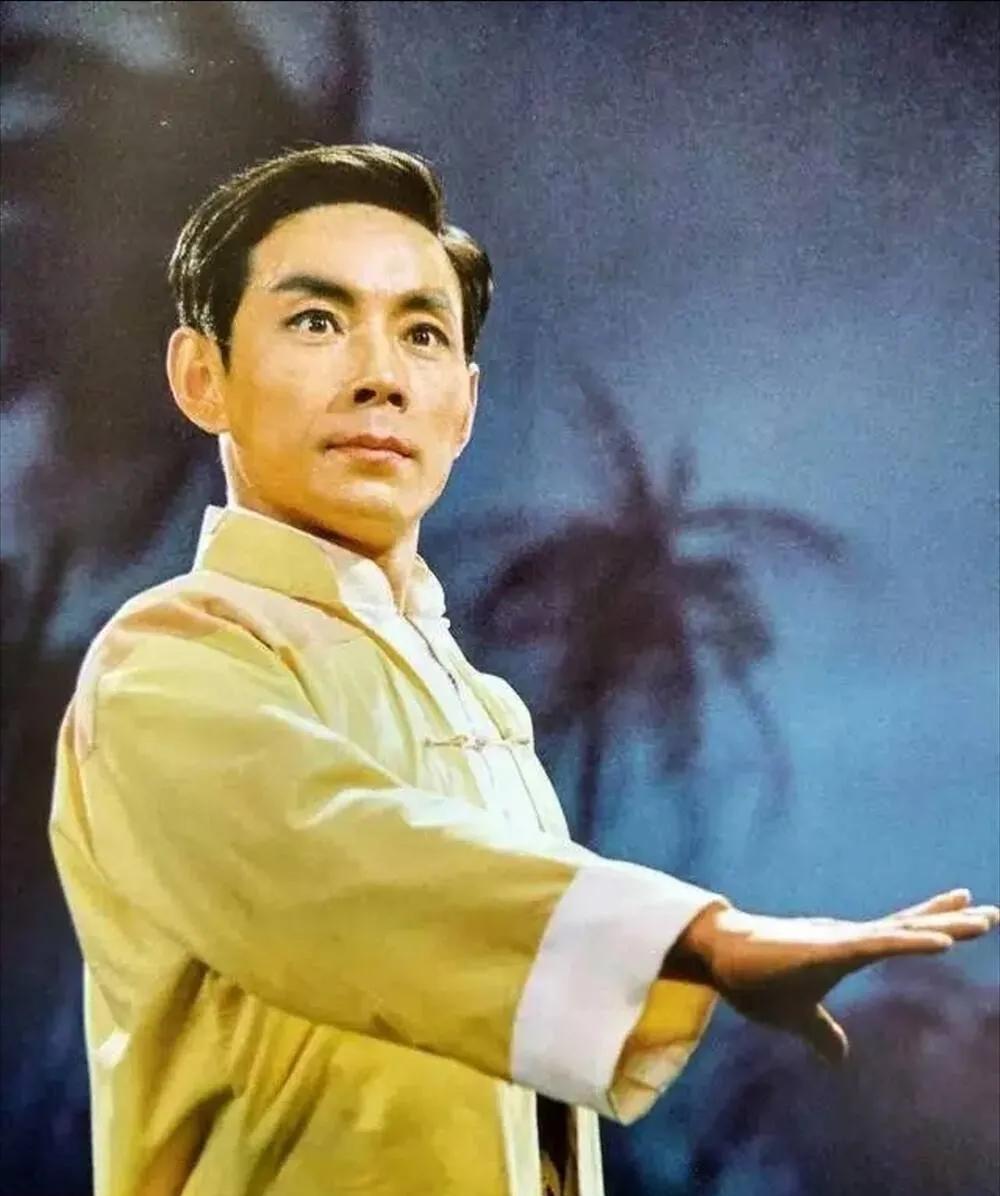

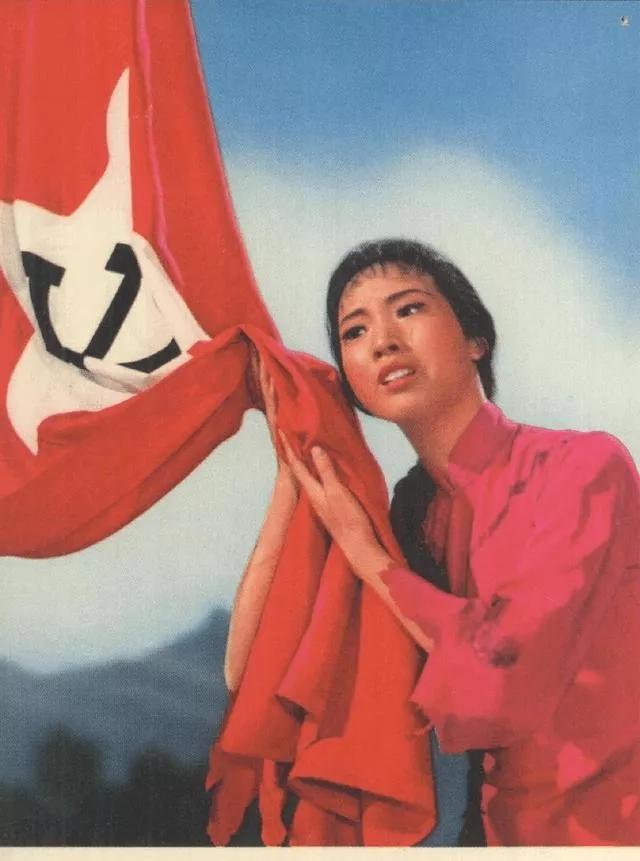

“嗯 , 还有双重意思 : 一个是不要你祖宗的那个 钱 , 一个是不 要金钱 , 更不能做‘ 钱’的栋梁。 我们只要革命。” 钱浩梁是样板戏的三驾马车。在那个特殊的历史时期,样板戏被捧上了前所未有的高度,人们毫不吝啬地用光辉、壮丽、个性化、战斗、精湛等词汇来赞美它 ,仿佛它是文艺语言领域一座不可逾越的高峰。在当时的宣传语境下,样板戏的语言被视作革命精神的完美载体,是新时代文艺创作的光辉典范 ,其每一句唱词、每一段念白,都被认为蕴含着无穷的力量和深刻的思想内涵。 然而,时过境迁,当历史的车轮滚滚向前,我们站在新的时代节点重新审视样板戏的语言时,却发现了诸多问题。曾经被极力推崇的语言风格,如今被贴上了政治化、去性别、僵化、雷同的标签。这种巨大的认知反差,不禁让人深思:究竟是什么导致了人们对样板戏语言评价的天翻地覆?样板戏的语言到底有着怎样的特征? 在样板戏的舞台上,英雄话语是塑造高、大、全英雄形象的关键要素。为了将英雄塑造得近乎完美,样板戏的创作者们运用了大量豪言壮语,这些语言仿佛给英雄披上了一层神圣的光环,使其充满了不食人间烟火的味道 。就像在《智取威虎山》第八场 “计送情报” 中,杨子荣那段激昂的 “垛板” 唱段:“刀丛剑树也要闯,排除万难下山岗。山高不能把路挡,抗严寒化冰雪我胸有朝阳。” 短短几句唱词,便将杨子荣不畏艰险、勇往直前的英雄气概展现得淋漓尽致 。他仿佛不是一个普通的战士,而是一位无畏的勇士,敢于直面一切艰难险阻,心中的朝阳象征着他坚定的革命信念,无论环境多么恶劣,都无法动摇他的决心 。 同样,在《海港》第一场 “突击抢运” 中,方海珍的 “西皮流水” 唱段:“同志们争先挑重担,抖擞精神磨双拳。心雄志壮浑身胆,千包万袋炼铁肩。保证质量齐备战,完成任务,抢在雷雨前。” 也充满了豪情壮志。从这段唱词里,我们能感受到方海珍带领同志们抢运物资时的坚定决心和强大的凝聚力,他们以钢铁般的意志和无畏的勇气,克服了时间紧迫、任务艰巨的困难,展现出工人阶级为了完成革命任务而拼搏奋斗的精神风貌 。 《沙家浜》第五场 “坚持” 中,郭建光的 “原板” 转 “垛板” 唱段:“(转‘原板’)毛主席党中央指引方向,鼓舞着我们奋战在水乡。要沉着冷静,坚持在芦荡,(转‘垛板’)主动灵活,以弱胜强。河湖港汊好战场,大江南北有天然粮仓。漫道是密雾浓云锁芦荡,遮不住红太阳(叫散)万丈光芒。” 这段唱词既体现了郭建光对革命形势的清晰认识和灵活应对的策略,又表达了他对革命胜利的坚定信心。在密雾浓云的芦荡中,他和战士们坚守着,相信在毛主席党中央的指引下,一定能冲破黑暗,迎来胜利的曙光 。 这种英雄话语的形成,与当时 “三突出” 的美学原则紧密相连。在那个特殊的时代,“三突出” 原则要求在所有人物中突出正面人物,在正面人物中突出英雄人物,在英雄人物中突出主要英雄人物 。为了实现这一目标,演员不仅要通过高大威猛的身材、炯炯有神的目光以及充满仇恨的表情来展现英雄的外在形象,更要依靠激情洋溢、掷地有声、铿锵有力、字字千钧的语言来塑造英雄的内在精神世界 。据相关资料记载,“文革” 时期编导人员对演员的台词要求极为严格,他们要求演员在念台词时声音必须宏大,节奏紧凑,铿锵有力,仿佛每一个字都承载着千钧的力量,否则就会被认为缺乏浓烈的革命激情 。在这样的创作要求下,英雄话语自然而然地成为了样板戏中塑造英雄形象的重要手段 。 此外,为了进一步突出英雄人物的主导地位,样板戏还对反面人物采取了压制策略 。赵黎明指出:“样板戏中群众 —— 英雄话语存在方式的显著特征是否定性存在,即此人物存在是为否定彼人物存在为前提,此话语是否定彼话语为存在理论 。” 在样板戏中,反面人物往往被刻画得渺小、猥琐,他们的语言苍白无力,与英雄人物形成鲜明的对比 。通过这种方式,更加凸显了英雄人物的高大形象和正义力量,使观众在情感上更加倾向于英雄,增强了样板戏的感染力和教育意义 。