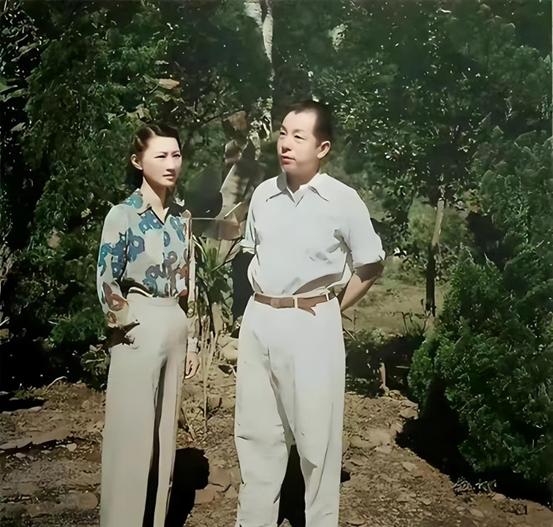

新婚之夜,于凤至说她不管张学良有多少女人,但她有一个条件 “1916年十月末,灯火刚暗,你到底能答应我吗?”于凤至侧身问。屋外秋风呼啸,张学良握着佩刀沉默片刻,只回了一个字:“行。”这场被两家长辈安排的婚礼,从第一刻就不是浪漫故事,而更像政治契约。 奉天大帅府里,酒席余味尚在,宾客散尽。18岁的于凤至站在廊下,心里盘算的不是新娘该有的羞涩,而是“张家大院能否容得下自己三十年后仍抬得起头”。她深知张作霖是怎样的人:一手快枪,一手算盘。她也看出少年张学良生性放纵、喜好新潮。短短一句“外面的女人别进帅府”,既是底线,也是筹码。她退了一步,为的是保护往后所有的退路。不得不说,这个年轻女子的第一步落子就十分老辣。 新娘与少帅的关系,一开始就极不对等。张作霖为了报救命之恩,把兄弟的女儿娶进门;张学良则因父令如山,只能照办。他在日本留学,接触西式恋爱观,对包办婚姻本就反感。洞房花烛夜,一个憋着火气的丈夫,一个处变不惊的妻子,暗场里棋局已开。张学良后来回忆:“她太聪明,我那时根本看不透。”这句半真半假的感慨,一半在于佩服,一半是在为自己的日后风流预设托辞。 夫妻表面的平静维持了不到一年。张学良随父征战,沿途缴械不下数千,偏偏把“压寨夫人”谷瑞玉带回军中。军营里谣言四起,于凤至却只写了一封短短的家书:“帅府门槛不高,但只认一个主母。”没有辱骂,没有乞求,只是冷静提醒规则。有人说她懦弱,更有人说她心机深沉,可在那个年代,能够用一封信就稳住自己地位的女性,凤毛麟角。 值得一提的是,于凤至并不满足做“深宅里抚琴的夫人”。她掌家、理账,还敢与父子俩讨论军务。一次张作霖雷霆大发,想拔枪教训参谋,于凤至几句轻声劝阻,顺手递上一杯普洱,火气就散了。张氏父子随后议定进兵线路,她在旁补了一句:“补给要先过河。”几小时后,那条补给线救了半个师。参谋们心里都明白:大帅府多了双看风向的眼睛。 然而,再能干也敌不过情字纠缠。1928年皇姑屯爆炸后,张学良接掌东北,权势、财富、女人齐至。赵一荻出现时,仅仅一个秘书头衔,却常伴左右。外界轰动,报纸连版报道“少帅新宠”。张学良想把赵一荻带回帅府,碰的正是那条多年前的新婚约定。于凤至不闹、不哭,只淡淡说:“你若执意,可否先给我个明白答复?”一句话让张学良进退失据,终究未敢明目张胆。 时间推到1931年“九一八”。奉天城沦陷前夜,于凤至托人送来一封加急电文:“如果你决意撤军,一定要保护百姓转移。”当天夜里,少帅留守北大营,看着城外火光,仍派专车送走妇孺。外界只记得他“枪不响一声”,却少有人知道那封电文里夹着一张简短名单——都是奉天几十位老商号的族人,转天清晨被统一送往关内。有人说这是人情操作,有人批评“护商不护民”,但在战祸纷起的局面下,这份名单背后是于凤至多年经营的东北关系网。 到了西安事变,张学良失势被囚。于凤至只能以“张夫人”名义四处借款、变卖房产。上海汇丰银行里,张家黄金短短三日散尽,只为捞人。她见蒋介石时只说一句:“我不谈政,只谈放人。”蒋介石摇头。她知道希望渺茫,却还是留了面子给自己,也留了最后一块体面给张学良。 1937年初,她远赴美国治病。行前在香港转机,律师递上离婚文件。赵一荻提出“愿终身照顾少帅”,而少帅在软禁中只能两手空空地说:“我欠凤至的不止一纸婚书。”于凤至背对香港的海面签下名字,潦草得像一阵风吹过。她没掉泪,只对秘书嘀咕:“能活下去,比什么都强。” 到了纽约,她从股市小试身手开始,靠战争债券、地产基金几次精准抄底,三年后在曼哈顿买下公寓。熟悉她的人感叹:“东北大院里养出的夫人,能在华尔街翻手成云。”于凤至却回应:“账本没有男女之分。”这种精明和冷峻,是岁月逼出来,也许更是那句“只要我能站得住”的誓言在异国他乡的回响。 岁月无声。1957年,张学良在北碚幽居,听外界传来“于女士炒股大赚”的消息,他苦笑:“她一直比我稳。”晚年再见时已是1990年春。于凤至病重,张学良终于获准赴美。洛杉矶医院的走廊灯光刺眼,两人沉默良久,于凤至低声说:“汉卿,我守的不是那栋帅府,是咱们共同的脸面。”张学良无法回答,只能紧握那只干枯的手。几个月后,于凤至安然离世,墓碑刻着“張于凤至”。字是赵一荻亲自选的,毫无翻案意味,这两位女人,用各自方式完成了一次复杂的交接。 不少史家分析,这段婚姻的核心是权力分配,而非情感悲喜。于凤至当年提出的“外面女人不得入府”,表面是保卫正妻地位,更深层是她与张学良、乃至与张作霖之间对权力边界的划线。对当时的女性而言,能明确提出条件,本身已是难得主动。更微妙的是,她后来又把这条底线灵活运用,与情敌相安无事、与公婆交口称赞、与商界往来自如,一条看似简单的家规,竟成为她调度人心、整合资源的杠杆。