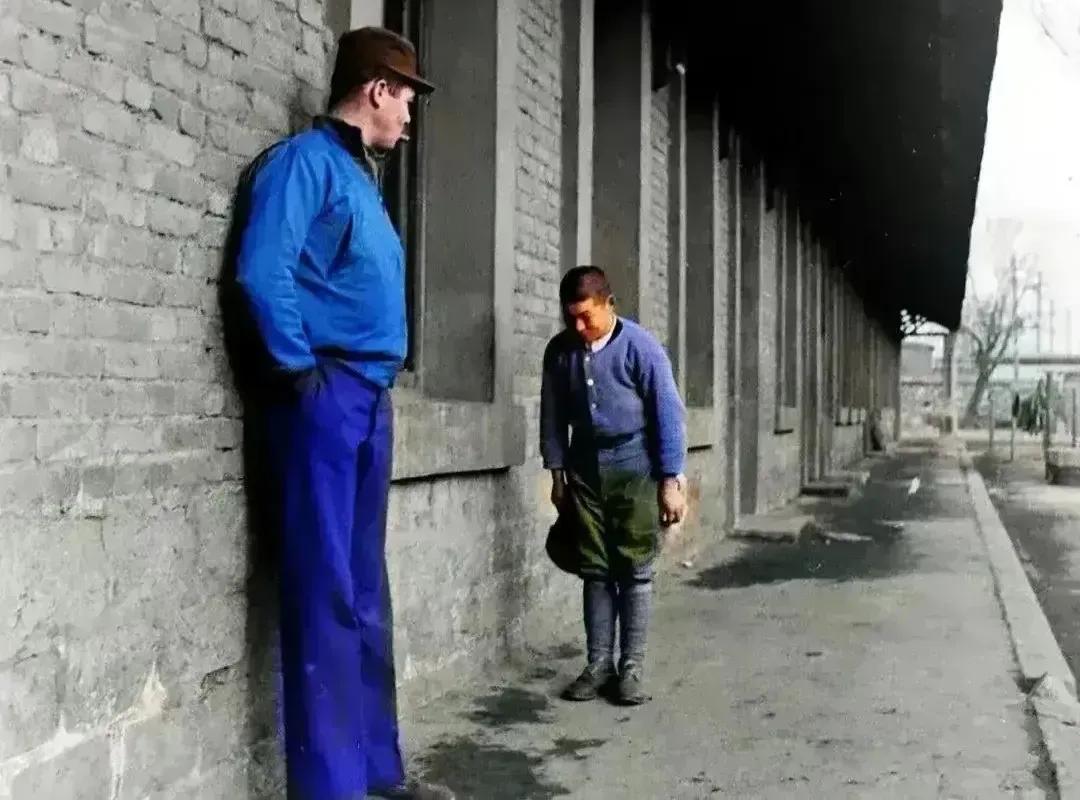

1928年,23岁的王树声被敌人追杀,一位大娘见状立刻他拖至自家地窖中藏了起来,但在不久后,她却告诉敌人:王树声就藏在我家! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1928年的秋天,鄂豫皖的山村里弥漫着紧张气氛,天空阴沉压抑,山风带着土腥味吹过,村口传来刺耳的喊声,敌人用重赏悬赏王树声,机枪已经架好,村民被逼到场中央。 那一刻,所有人都噤若寒蝉,就在混乱的喧嚣中,一个瘦小的农村妇人抬头看了一眼敌人,又转身跑回了家,她就是周大娘,一个看似普通的寡妇,却在危急关头做出惊人之举。 彼时的王树声年仅二十三岁,身上带着伤,和部队失散,被追得几乎走投无路,他跌跌撞撞走进村子,气息急促,随时可能倒下,正当他不知去向何处时,周大娘忽然推开院门,把他一把拉进屋里。 时间根本容不得犹豫,她掀开地板,让他钻进黑暗的地窖,外头的脚步声越来越近,屋内的空气沉闷到让人窒息,王树声屏住呼吸,耳边全是自己心跳声,仿佛下一刻就会被发现。 敌人闯进来,翻锅掀床,把家里翻得乱七八糟,却没有找到目标,那时王树声在地窖里紧握着手榴弹,准备拼死一搏。 外头嘈杂一片,几乎每个村民都在恐惧中忍耐,敌人又把人群集中起来,机枪黑洞洞对准他们,威胁说要么交人,要么屠村。 冷冰冰的话语落下,孩子的哭声和大人的沉默交织在一起,空气紧绷得像要断裂,就在这种时刻,周大娘站了出来,她的声音穿透人群,说王树声就在她家。 这话让所有人都震惊,村民们心里掀起波澜,有人暗暗咬牙,有人投去质疑的目光,似乎在责怪她出卖了红军。 敌人则一阵骚动,兴奋中带着怀疑,他们跟着周大娘来到她的屋前,却没有贸然冲进去,她告诉敌人王树声手里有枪,要是硬闯必然吃亏,请让她进去叫人,敌人觉得有理,就留在外头警戒。 门在她身后关上,屋子里一片昏暗,她的目光落在自己的大儿子身上,心中已经做出了决定,儿子与王树声体型相近,只要换上衣服,就能骗过敌人,这个选择意味着牺牲,可形势逼迫她没有退路。 大儿子没有反问,只是默默照做,换衣的瞬间,他心里很清楚,这是一次用生命换取另一条生命的决定,王树声眼含泪水,他不忍接受,可大娘和儿子都坚持,国家需要活下来的战士。 门再次被推开,儿子穿着红军的衣服走出院子,敌人目光立刻聚焦,认定他就是要抓的人,有人高喊一声,冲上来将他捆绑。 那一刻,周大娘站在门口,背影僵直,没有落泪,她明白,自己亲手把儿子送走,意味着再也见不到,院子里沉默一片,只有敌人的叫嚣和拖拽声逐渐远去。 关于这位儿子的结局,流传下来的说法并不完全相同,有的记载说敌人当场杀害了他,有的说他被押往县城,遭到严刑折磨,最终英勇牺牲,还被悬首示众。 无论哪种情况,结局都一样,他以生命守护了王树声的存活,村民们后来才知道事情的真相,之前的质疑和愤怒变成沉重的内疚,大家看向周大娘时,心里交织着敬佩和痛楚。 这场交换不仅仅改变了一个人的命运,也让村里人明白了什么是大义,周大娘失去了儿子,却保全了一个战士,她的举动背后是对革命的支持和对未来的信念。 王树声在地窖里听着一切,泪水模糊双眼,他深知这一切的代价有多大,离开之前,他心里暗暗发誓,此生必不辜负。 多年以后,战争结束,新中国成立,王树声已是将军,他再次回到故地,寻找当年的恩人,他在村口下马,走进那个熟悉的院子,看见满头白发的老人。 那一刻他跪了下去,承诺要当她的儿子,要赡养她直到生命尽头,无论大娘是否还认得他,这份承诺始终没有断过,他每月寄钱寄物,把感激化作实实在在的行动。 周大娘的故事在当地口口相传,她不仅牺牲了一个儿子,据记载,她后来还送另外两个儿子参加红军,也相继为国捐躯,她没有握过枪,却把最宝贵的骨血交给了革命。 这种选择在无数母亲身上都出现过,她们用普通的身份撑起了非常时期的伟大担当,村民们提起她时,再也没有埋怨,只有敬佩与感动。 这段往事没有宏大的战场场景,却比枪炮更震撼人心,它让人看到,在最黑暗的岁月里,人民用自己的方式守护信念。 一个妇人的喊声,一个儿子的背影,一扇开合的门,构成了一段无法抹去的历史,王树声能走出地窖,重新回到革命队伍,背后是无数像周大娘一样的无名者,用血与泪托起了希望。 这就是1928年那个秋天,一个大娘和一个年轻战士之间发生的故事,它不需要雕饰,也不需要渲染,真实的重量已经足够震撼。 信源:湖北党史网——王树声和“红军干娘”的故事

![天涯六比零[汗]](http://image.uczzd.cn/7607609000831381717.jpg?id=0)