董明珠又赢了 她的“预警”,被海归博士应验了 当间谍窃机密的郝某,判无期真不冤! 海归博士郝某被判无期的消息一出来,好多人瞬间想起了董明珠那句被骂翻的话! 10月22日“保密观”披露,郝某留学时被外国间谍盯上,回国后潜伏进核心涉密单位,足足卖了5项机密级情报,最终获刑无期 。 当年董明珠说“海归里有间谍,分不清就不用”,被胡锡进批评违反对策,官媒也说她标签化群体。 郝某的海外经历并非偶然被盯上。他当年赴某西方国家攻读高精尖技术专业,这类涉及核心领域的人才,本就是境外间谍机构重点渗透的目标。据“保密观”披露的案件细节,间谍最初以“学术交流伙伴”身份接近他,先是提供远超常规的研究补贴,再以“联合开展技术课题”为借口,逐步套取他接触的实验室数据。随着接触加深,对方开始以“帮助发表国际顶刊论文”“推荐海外高薪职位”为诱饵,明确要求他提供更核心的技术资料,郝某在利益诱惑下,逐渐沦为间谍棋子。 完成学业后,郝某凭借“海归博士”的身份优势,通过层层招聘筛选,成功进入国内一家核心涉密单位,负责关键技术研发工作。这一步恰是境外间谍策反他的最终目的——让他成为潜伏在国家信息安全防线内的“内应”。在长达数年的潜伏期里,他利用职务便利,将5项涉及我国战略布局与技术参数的机密级情报,通过加密邮件、隐蔽U盘等方式传递给境外间谍,每一次传递都伴随着高额报酬,直至国家安全机关将其抓获。 数年前董明珠说出那句争议言论时,并非无的放矢。当时她执掌的格力正遭遇多起技术泄密事件,企业投入巨资研发的空调核心部件数据,被境外竞争对手获取,经内部核查,泄露源头指向一名曾在海外任职的技术骨干。在一次企业人才引进专题会议上,她谈及风险防控时直言“海归里有间谍,分不清就不用”,这句话被媒体公开后,立刻引发舆论风暴。 胡锡进当时发文批评,认为其言论“将个别风险扩大为群体标签”,违背了国家“引进海外高层次人才”的政策导向;多家官媒也跟进评论,指出不能因少数案例否定整个海归群体,强调“人才引进需与风险防控并行,而非简单‘一刀切’”。彼时的董明珠,顶着“不懂政策”“格局狭隘”的指责,却始终没有改口,只在后续采访中补充了一句“我不是要否定所有海归,是提醒企业必须守住保密底线,尤其是核心技术岗位”。 如今郝某案的曝光,让当年的争议有了更清晰的参照。必须明确的是,董明珠当年的表述确实存在“标签化群体”的瑕疵——海归群体中绝大多数人怀揣报国之心,仅2023年我国引进的海外高层次人才就超10万人次,他们在科研、产业等领域发挥着关键作用,这一点不容否定。但郝某案恰恰应验了她的核心预警:海外人才引进过程中,间谍策反的风险真实存在,尤其是涉及涉密领域时,任何疏忽都可能造成致命后果。据“保密观”近年披露的案例统计,35%的间谍案涉案人员具备海外留学或工作经历,并非群体有问题,而是间谍机构更倾向于从这类群体中寻找突破点。 郝某被判无期,一点不冤。他贩卖的5项机密级情报,直接关联我国某关键领域的技术安全与战略部署,每一项泄露都可能导致国家在相关领域的研发成果被窃取,甚至影响产业安全与国防布局。从他被策反的过程能看出,境外势力的渗透往往隐蔽且精准,他们利用留学人员的学术追求、经济压力等弱点,从“提供帮助”到“提出要求”逐步推进,等对方进入关键岗位后再收网。这也正是董明珠当年担忧的核心——企业和单位在引进人才时,若只看重学历背景,忽视了背景审查与保密教育,就可能给间谍留下可乘之机。 董明珠的“预警”被应验,本质不是“赢了”一场舆论争议,而是给所有人敲响了警钟:在人才引进与信息安全的平衡中,警惕性永远不能松懈。我们既要敞开大门欢迎海外人才归来,也要建立更严密的风险筛查机制,让郝某这样的“间谍内鬼”无缝可钻。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

ZWei

这个支持!先政审海龟[滑稽笑]

炮打不平

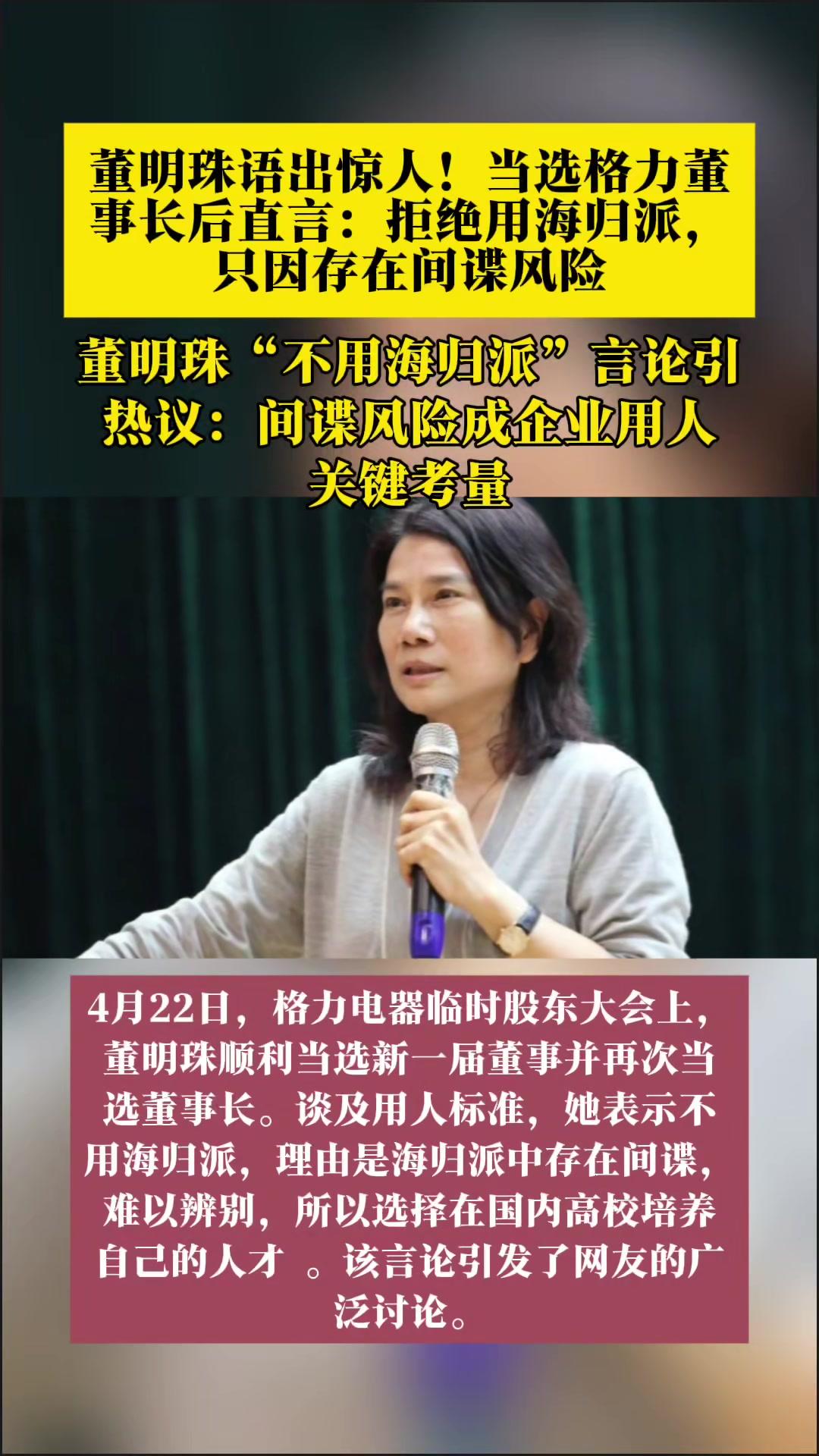

国内现在还有很多企业受到西方资助。想想西方国家为什么那么好心?那个控烟组织,就是一个例子,基本全是拿西方国家给的钱,并且一切活动经费全是西方国家赞助,他们这么好心?背后目的就是不想我们造那么多航母和飞机。