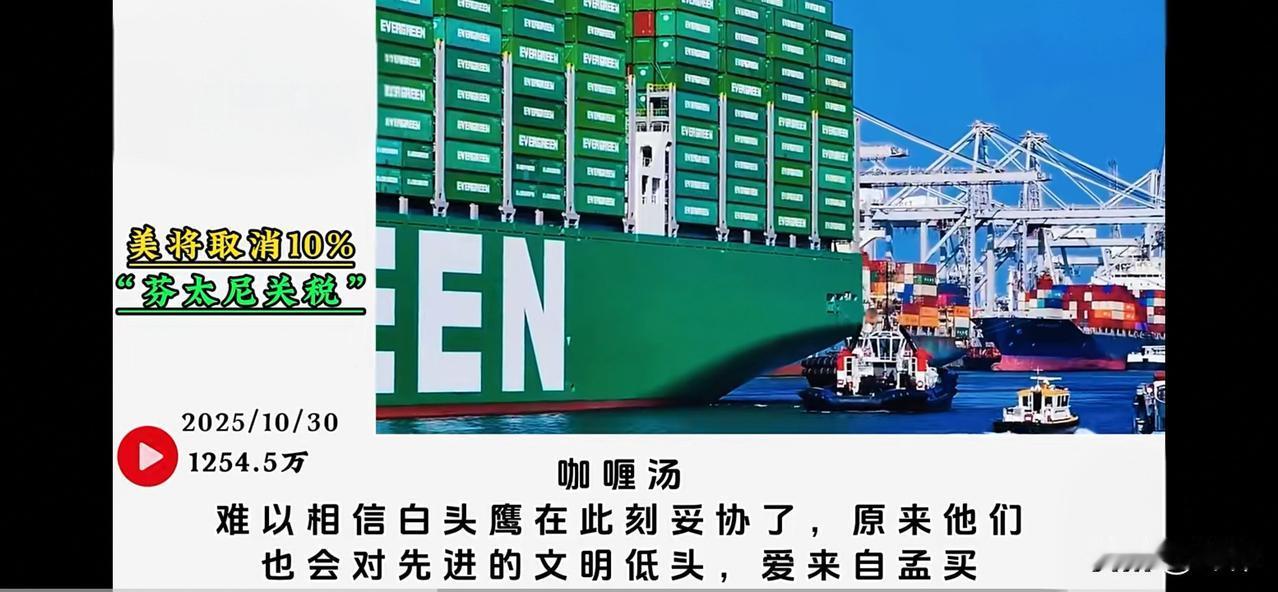

德媒声称,中国今天在国际上显得强大无比的同时,中国崛起的根基已经动摇!10月29日,德国《法兰克福汇报》刊文声称,北京对自身发展道路的信心迅速提升,但中国国内一系列不断恶化的结构性问题,却对这个新崛起超级大国的未来构成了挑战,中国快速崛起的代价正在逐渐显现, 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 德国《法兰克福汇报》最近又给中国泼了一盆冷水,这次他们的论调是:中国表面上看起来强大,实际上内部问题一堆,崛起的根基已经开始动摇了。 这种说法听起来似乎有理有据,但仔细琢磨就会发现,这更像是西方媒体惯用的套路,要么把你捧上天说是奇迹,要么就唱衰你说要崩溃。 先说说他们眼中的那些“结构性问题”,无非就是老生常谈的几样:人口老龄化、产业转型压力、债务风险、环境污染,这些问题存在吗?当然存在,但问题在于,哪个国家在快速发展过程中没遇到过这些? 欧洲工业革命时期的环境污染、社会矛盾比现在严重多了,美国崛起时也经历过大萧条和各种危机,区别在于,中国用几十年时间走完了别人上百年的路,所以各种问题集中爆发,看起来格外刺眼。 拿债务问题来说,德国自己为了能源转型砸了几百亿欧元补贴工业电价,美国联邦债务都突破33万亿美元了,利息一年就得还几千亿。 中国的债务大多投在基础设施建设和产业升级上,这是有实实在在资产做支撑的发展型债务。 看看那些高铁线路、产业园区、新能源项目,哪个不是在为未来打基础?这跟西方那种借钱消费、寅吃卯粮的债务能一样吗? 再说产能过剩,这个帽子中国被扣了多少年了,但实际情况是,从2016年供给侧改革开始,煤炭行业退出了10亿吨落后产能,钢铁压减了1.5亿吨粗钢产能。 现在生产的都是汽车板、核电用钢这些高端产品,高技术制造业在工业中的占比已经达到15.5%,所谓的产能过剩,其实是低端产能被淘汰、高端产能在补位的过程。 更有意思的是,德国自己就在为产能错配头疼,光伏发电多了电价跌成负数,晚上用电高峰又得烧煤,电价暴涨。 人口老龄化确实是个挑战,但这是全球性难题,不是中国独有的,日本老龄化率29%,德国21%,都比中国高,关键是看怎么应对。 中国推出三孩政策配套措施,托位数增长了30%,养老产业规模预计很快突破10万亿元。 而且中国在提升人口质量上下了大功夫,九年义务教育巩固率95.5%,高校毕业生一年接近千万,人口红利在转向人才红利,这才是真正的底气所在。 说到底,发展从来不是一条平坦的直线,问题的存在不代表失败,关键是有没有能力识别问题、解决问题,前三季度GDP突破101万亿元,增长5.2%,这个成绩在全球主要经济体里名列前茅。 装备制造业增长9.7%,高技术制造业增长9.6%,新能源汽车、工业机器人这些产品不仅在国内热销,还大量出口到全球各地,这些数字比任何论调都更有说服力。 西方媒体总喜欢用自己的标准和经验来衡量中国,但中国的发展逻辑本来就不一样,这是一个能够集中力量办大事的国家,面对产能过剩可以全国一盘棋推进供给侧改革,应对老龄化能从养老、医疗、教育多个维度同时发力。 这种制度优势和执行能力,是很多西方国家做不到的,你看美国两党为了债务上限吵到政府关门,德国连能源转型都协调不了各州利益,这种内耗才是真正在动摇根基。 中国的强大从来不是因为完美无缺,而是体现在遇到问题能够及时调整、持续改进的韧性上,从脱贫攻坚到新能源革命,从环境治理到科技创新,每一个难题的破解都在让这个国家的根基更加牢固。 德媒这盆冷水,与其说是客观分析,不如说是对自身焦虑的投射,当中国制造开始在高端市场跟德国车企竞争,当光伏产品占据全球主要份额,这种心态转变也就不难理解了。 对于外界的质疑,既要有倾听的耐心,也要保持战略定力,中国人最懂得什么叫行稳致远,发展是一场马拉松,拼的是持久的耐力和调整能力。 那些真实存在的挑战,正是继续前进的动力,用解决问题的实际行动来回应各种疑问,这比任何辩解都更有力量。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!