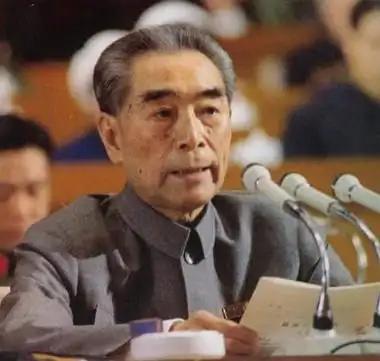

60年代,一个英国记者问邓颖超:为什么大家都互称同志,只有叫您先生为“总理”呢?邓颖超闻言笑道:“我先生大名叫周恩来,可是他的小名叫总理。” 那时候,中央发过一份文件,要求党内所有人都互称同志,不再叫职务。 这份文件的意思很明白,党员之间都是平等的,去掉职务称呼能更亲近。 文件下来后,“少奇同志”“小平同志”这样的称呼很快就在党内传开,大家都很自觉地遵守。 可有两个例外,从中央到地方,没人改称呼,一直叫他们的职务,一个是毛泽东,大家都叫他“主席”;另一个是周恩来,大家都叫他“总理”。 这不是谁故意违反规定,是多年的习惯和情感攒下来的。 毛主席早在江西苏区的时候,就担任中华苏维埃共和国主席,那时候“主席”的称呼就叫开了。 后来新中国成立,他又兼着党的主席、国家主席等好几个重要职务,这个称呼就更扎在大家心里了。 周恩来的“总理”称呼,是毛主席带头叫起来的。 早在西柏坡开七届二中全会时,毛主席就说过:“等人民政权成立,恩来一定要参加,职务就是内阁总理。” 开国大典之后,中央人民政府一成立,周恩来就成了总理,毛主席带头喊“总理”,其他中央领导和工作人员自然跟着叫,叫着叫着就成了刻在骨子里的习惯。 中央要求互称同志的文件出来后,有人注意到了这个“例外”。 有个英国记者找到邓颖超,带着好奇问她:“邓颖超女士,你们党中央都要求党内互称同志了,不叫职务,怎么大家见了您先生还叫‘总理’呢?” 邓颖超听了没丝毫为难,笑着回答: “记者先生,我先生大名叫周恩来,可他的小名叫总理。我们中国人有个习惯,常叫一个人的小名,是想时时提醒他,得好好为人民做事,这样大家才会真的喜欢他。” 记者听完耸耸肩,摊摊手,大概没完全懂这里面的深意。 其实周恩来真正的小名叫“大鸾”,“鸾”是传说里和凤凰一类的神鸟,象征着吉祥和担当。 这个小名的由来有根有据,淮安周总理故居里藏着一份1982年的访谈录,是总理的侄子周尔圻签字确认的。 里面写着:当年周恩来的母亲万氏临盆前,梦见一只鸾凤飞到怀里,之后就生下了他,家人觉得这是鸾凤来临的吉兆,就给取了乳名大鸾,学名也跟着取了“恩来”。 后来他和邓颖超结为伴侣,两人通信时还会分别用“鸾”和“凤”自称,藏着“鸾凤和鸣”的情意。 邓颖超说“小名是总理”,是夫妻俩一辈子严以律己的心思,这个“小名”里装着的,是周总理对人民的责任。 1966年邢台发生地震,周恩来接到消息后24小时内就赶到了震区。 那时候余震不断,他不顾危险蹲在地上开现场会,寒风里站在土坡上给群众喊话,怕群众迎着风听不清,特意把自己的位置转到迎风的一面。 走访受灾农户时,老乡递来一碗凉水,他接过来就喝,还反复叮嘱身边人:“救灾物资一点都不能克扣。” 还有一次,山东有个干部写了封措辞激烈的信,反映当地灾情严重。 信送到周总理手里时,有人觉得信里语气太冲,可他看完立刻让人去调查核实,不仅协调了救灾的资金和物资,还特意安排人把写信的干部接到北京治疗。 他常说:“群众来信不是小事,那是把咱们当亲人,才肯说心里话。” 1951年他还签署过一份政务院的决定,要求各级部门都得设接待室,挂牌办公,方便群众反映问题,不能让群众跑断腿。 “总理”这个称呼能越过“同志”的规定,一直被叫到今天,从来不是因为职务有多高,是因为大家从心里认这个“为人民做事”的总理。 中央要求互称同志,是想打破等级观念,让党员之间更平等;而大家坚持叫“总理”,是把对他的敬意和信赖,都装进了这两个字里。 邓颖超说这是“小名”,其实是把群众的期待,变成了对自己的提醒:提醒自己永远不能忘了本分,不能辜负百姓的信任。 从乳名“大鸾”到称呼“总理”,能看清一个共产党人最本真的初心。 大鸾是家人对他吉祥担当的期许,总理是群众对他履职的认可。 这两个称呼串起的,是他一辈子的践行:不是把“为人民服务”挂在嘴上,是深夜里为粮食调运亲自打电话,是灾区里和群众同喝一碗凉水,是把群众的每一封来信都当作大事来办。 群众记着的从来不是职务有多高,是你为他们做了多少事。 所谓初心,从不是挂在嘴上的口号,是刻进骨子里的习惯——习惯把群众的事当自己的事,习惯用脚步丈量民间的苦,习惯在任何时候都把百姓放在最前面。 这种习惯,比任何称呼都更有分量,也更能留在人心里。 【评论区聊聊】你记忆里,还有哪些关于周总理的温暖细节?不妨讲出来大家听听。 (信源:周恩来还有这样一个“小名”——人民网)