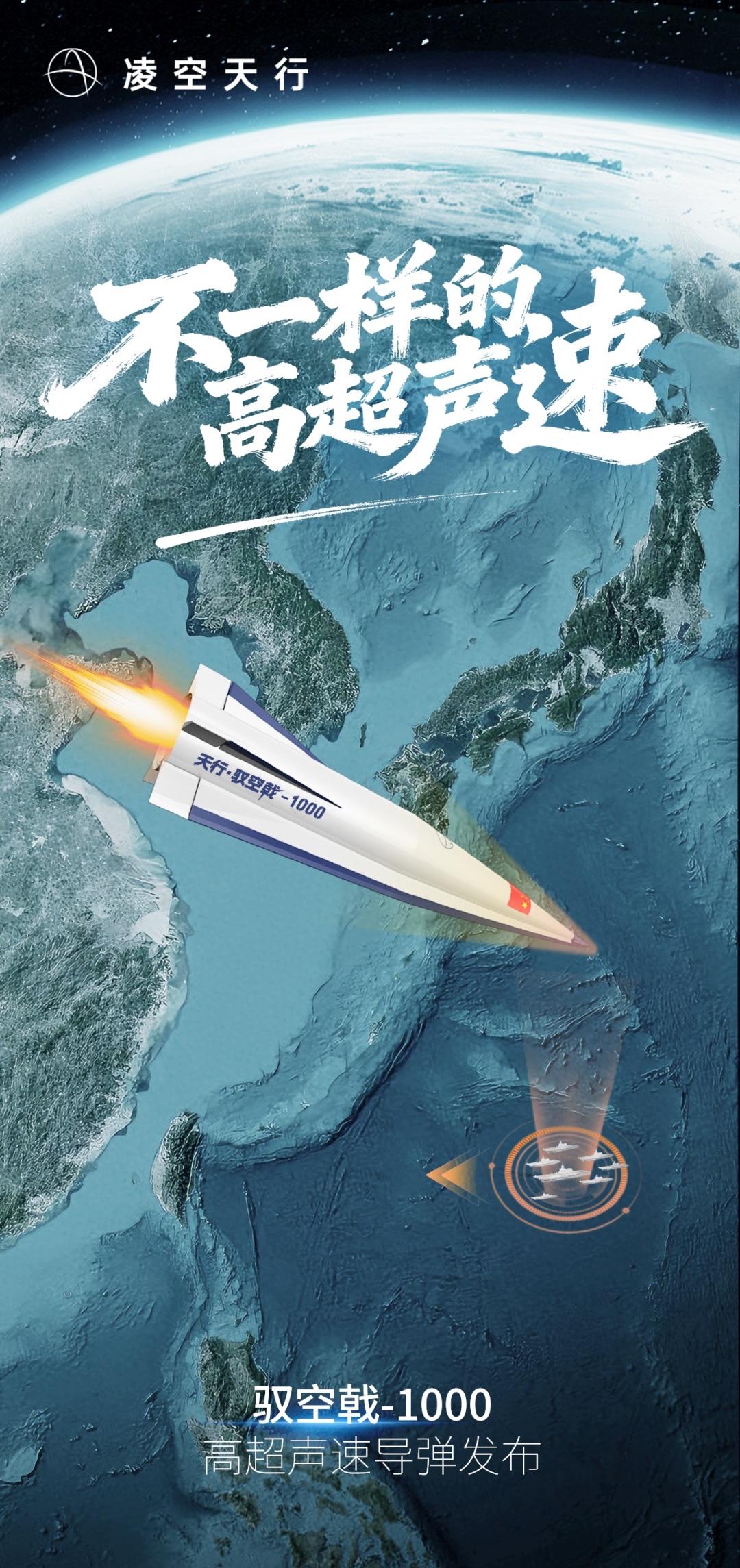

1987年,祝学军在研发东风-17时,发现导弹在飞行中,极易遭到外部干扰,所有人都建议增加反电子系统。 当时团队里的老专家们都觉得这是唯一可行的方案,毕竟国际上主流的做法都是这样,多加几层防护总能解决问题。 可祝学军却在一次试验分析会上提出了不同看法,她说与其被动防御,不如换个思路彻底摆脱干扰源的探测范围。 这个想法在当时听起来有点天方夜谭。 要知道那时候咱们的导弹技术跟西方比还有不小差距,大家都习惯了在现有框架内做改进,突然要跳出传统思维,确实需要不小的勇气。 祝学军本来想直接否定团队的方案,但后来发现那样太草率,毕竟都是前辈们的经验之谈。 于是她开始翻阅大量国内外资料,从流体力学到空气动力学,甚至连航天历史上的冷门理论都翻了出来。 那段时间她几乎住在了实验室,桌上堆满了各种公式推导手稿,同事们都说祝工着了魔。 三个月后,她拿着一叠厚厚的报告找到项目负责人,提出了"乘波体加钱学森弹道"的复合方案,这个方案的核心就是利用大气层边缘的激波升力让导弹像打水漂一样滑翔,这样既能避开大部分反导系统,又能大幅提升射程。 当时很多人都觉得这个想法太冒险,毕竟没有任何实际应用案例。 祝学军没有争辩,只是默默地带着团队开始了风洞试验。 从1988年到1992年,他们前前后后做了87次试验,每次失败后她都会带着大家从头分析数据,有时候为了一个参数能争论到深夜。 这种执着不是一般人能坚持下来的,更何况当时还有不少质疑的声音。 1996年算是个关键转折点,他们采用了T800级碳纤维复合材料解决了长期困扰的热防护问题,这让导弹在高速飞行时能承受几千度的高温。 本来想趁热打铁加快进度,但后来发现材料成本超出了预算,无奈之下只能重新调整设计方案,通过优化结构来降低材料消耗。 这个过程又花了整整两年时间,期间团队里有不少人因为压力太大调离了岗位。 2003年是第一个里程碑,他们首次实现了"钱学森弹道"的模拟飞行,这意味着理论终于变成了现实。 那天所有人都激动得说不出话,祝学军却异常平静,只是默默地在笔记本上写下"路还很长"四个字。 从那以后,项目进展明显加快,2014年成功进行首次高超音速飞行试验,速度达到6马赫,2017年定型测试实现10米级命中精度,反拦截成功率100%。 2019年国庆阅兵,当东风-17公开亮相时,外媒纷纷惊呼这是"改变游戏规则的武器"。 这背后是祝学军和团队三十多年的默默付出。 如今的东风-17射程达2000公里,飞行速度10马赫,雷达反射面积只有0.01平方米,这些参数意味着它能轻松突破现有反导系统,成为咱们国防的坚实盾牌。 这些年祝学军不仅专注于科研,还培养了37名博士研究生,其中12人已经担任型号总师。 2021年她出版的《高超音速飞行器设计原理》成为该领域的权威教材,同时还设立了"青年创新基金",鼓励年轻人挑战传统思维。 如此看来,她不仅创造了一项项科技奇迹,更播下了创新的种子。 毫无疑问,祝学军的故事告诉我们,真正的科技突破往往始于看似不可能的想法。 从1987年那个争议重重的提案,到2019年长安街上的铁甲洪流,她用三十年时间证明了自主创新的力量。 如今咱们在高超音速武器领域已经实现从跟跑到领跑的跨越,这背后是无数像祝学军这样的科学家默默奉献的结果。 比起那些耀眼的数据,更让人敬佩的是她那种敢于挑战传统的勇气和持之以恒的毅力。 在科技竞争日益激烈的今天,这种精神或许比任何先进武器都更加珍贵。 毕竟武器会过时,但创新的精神永远不会。