19年芬兰“亲美”拒绝中国投资,四年后反来求我国,又想骗投资?

文|江卿曻

编辑|江卿昇

前言

近些年来,中国的基建在国际上都是非常有名的,而在中美之间,很多国家为了“讨好”美国,会放弃与中国之间的许多合作。

芬兰就是其中之一,为了讨好美国,放弃了与中国的海底隧道合作,然而四年后,芬兰终于意识到自己当初的决定究竟有多“可笑”。

反过来再次求助中国,那么芬兰为何会再求助中国,而中国又是如何回复的呢?

芬兰隧道项目的反转

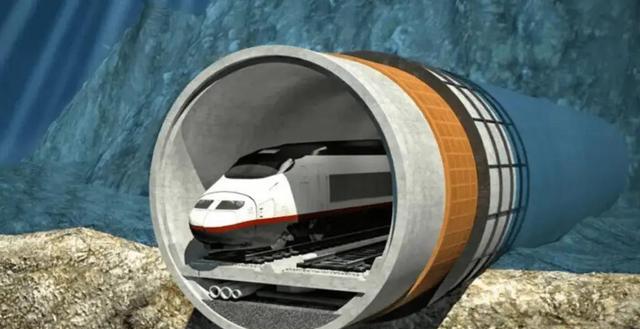

四年前,芬兰和爱沙尼亚联合宣布一项宏大的工程计划,在芬兰湾海底修建一条全长103公里的隧道,连接两国首都,极大地缩短两地的通行时间。

这条隧道不仅是两国历史上最大的基础设施项目之一,还被认为是连接北欧和波罗的海三国经济圈的重要纽带。

这一工程原计划由中国企业承建,中国企业以其卓越的基建能力和国际声誉获得项目的初步认可,甚至当时已经签署了合作备忘录,然而这一切都随着一场政治干预戛然而止。

2019年,芬兰政府的换届和国际局势的变化让这个工程的命运发生了翻天覆地的转变。

当时,美国以国家安全为由,直接向芬兰和爱沙尼亚施压,质疑与中国合作的必要性,甚至将这一经济合作计划与5G技术安全问题挂钩。

与此同时,欧盟也迅速加入到干预的行列,称中国承建此类跨国项目可能会扩大其在欧洲的影响力。

尽管这一论调缺乏明确的证据,却成功地让芬兰政府决定搁置原计划,暂停与中国的合作。

在这一系列复杂的政治博弈中,芬兰不仅失去了一个划时代的经济发展机会,也错过了与全球基础建设领军者合作的宝贵契机。

中国企业本已提出了合理的工程方案,并且承诺以更短的工期、更低的成本完成项目建设,然而,政治的干预让这一切停摆了。

对于中国来说,这一事件被看作是经济合作被强行扣上“政治帽子”的又一例证,但中国始终保持开放态度,未对芬兰的决定表示更多意见。

暂停合作的决定对芬兰来说并非没有代价,原本计划2026年通车的芬兰湾海底隧道,如今连开工的影子都没有。

而芬兰和爱沙尼亚之间的交通依然依赖于耗时冗长的轮渡,每年数以万计的旅客在过境过程中因时间成本和不便而饱受困扰。

更重要的是,这一项目的停滞还直接影响了波罗的海三国的铁路连接计划,这一计划本应通过海底隧道与芬兰相连,形成一个完整的北欧与中欧交通走廊。

经济上的损失也开始显现,根据芬兰和爱沙尼亚两国的媒体报道,海底隧道的停工使得两国的投资环境受到冲击。

原本期望通过该项目带动区域经济发展的计划无法实施,不少相关企业因工程延误而转移业务,甚至逐步退出当地市场。

相比之下,中国过去几年在印尼、中老铁路等大型国际项目中的出色表现则更显得此项目搁置的得不偿失。

印尼的雅万高铁不仅提前完工,还为当地带来了大量就业机会和经济收益,而芬兰的停滞不前却成为了欧美过度政治化经济问题的典型案例。

四年过去,芬兰终于意识到,世界上只有中国企业具备完成这一超高难度工程的能力。

2023年初,原负责项目的芬兰湾公司主动向中国企业释放了善意,公开表示仍希望由中国重启这一合作。

然而芬兰的转变并不容易,作为北约的新成员国,芬兰在地缘政治中已经与美国和欧盟深度绑定,即使企业层面希望重启合作,政府层面的阻力却依然存在。

中国是否会接受芬兰的这份迟到的请求?欧美是否会再次干预这场可能重启的合作?

合作失败的警示

如果说芬兰的海底隧道项目还停留在困局之中,保加利亚的高铁项目则已经把一个因政治干预导致合作失败的惨痛教训摆在了台面上。

时间回到2022年,保加利亚政府宣布了一个耗资6亿欧元的高铁采购计划,目标是购买20辆电动列车以及相关的售后维修和员工培训服务,以改善国内的铁路交通系统。

这一计划从一开始就吸引了全球范围内高铁制造企业的关注,尤其是中国中车青岛四方,这家中国高铁产业的核心企业以其强大的技术实力和极高的性价比成为了最有力的竞争者。

作为全球领先的铁路设备制造商之一,中车青岛四方的报价仅为3亿欧元,仅仅是其主要竞争对手,西班牙Talgo公司报价的一半。

这不仅价格优势明显,中车还承诺以更短的工期和更高的技术标准完成这一项目,面对这样的条件,保加利亚政府一度倾向于选择中车合作,然而,欧盟的干预让这一切发生了变化。

2022年7月,欧盟颁布了《外国补贴条例》,这项法规被设计用来“保护”欧盟企业免受“第三方国家不公平补贴”的影响。

一旦某个项目的招标金额超过2.5亿欧元,且竞标企业在过去三年内接受了来自非欧盟国家的补贴,欧盟成员国就有权对其展开调查。

中车青岛四方因报价极具竞争力,迅速成为欧盟调查的目标,欧盟怀疑中国企业通过国家财政支持获得了“不正当的竞争优势”,以“反补贴调查”的名义对中车展开了全方位的审查。

这一调查给保加利亚政府带来了巨大的压力,尽管保加利亚官方和民众都清楚,中国企业不仅价格更低,质量也更高,但面对欧盟的强硬立场,他们最终选择了西班牙Talgo公司。

然而故事并未就此画上句号,2023年初,西班牙Talgo公司突然宣布,无法按照保加利亚政府的时间要求按时交付电动列车,预计至少需要延迟三年。

这一消息令保加利亚政府和民众震惊不已,原计划用于改善交通的项目不仅遥遥无期,还因为延期导致巨额经济损失。

而这并非Talgo第一次出现履约问题,事实上类似的情形早在日本越南高铁项目中也曾发生过,日本企业因为工期无法达标以及资金管理不善,最终导致项目搁置。

反观中国高铁在雅万高铁和中老铁路中的表现,按时交付、稳健推进,让人不得不反思合作伙伴的选择。

保加利亚民众对此怨声载道,社交媒体上,保加利亚网友纷纷表达了对政府选择的强烈不满。

他们认为,放着质量过硬、价格合理的中国高铁不用,却选择一个高价还不能按时交付的企业,简直是一场笑话。

不少人呼吁政府重新考虑与中国高铁合作,然而,欧盟的存在让保加利亚政府难以回头,在欧盟与美国联手施压的背景下,选择中国合作不仅是经济决策,更是一种政治风险。

对于保加利亚来说,这次项目的挫折不仅是经济上的损失,更是对政府信誉的严重打击,一方面,他们需要承担因为延迟导致的经济成本和交通发展停滞。

另一方面,公众的不满和国际上的舆论压力也让其深陷困境,一个原本用于提升基础设施和国民经济的项目,最终却变成了欧盟内部政治干预的失败案例。

更糟糕的是,这种失败并非孤立事件,从日本在越南的失败到如今保加利亚的教训,西方国家过高估计自己的基建能力,同时过于依赖政治手段来排挤竞争对手,最终让自己付出了沉重代价。

这种政治化干预不但未能促进公平竞争,反而削弱了受援国的经济发展潜力,在这些案例中,中国高铁的可靠性和技术实力却得到了鲜明的对比,成为国际市场中“物美价廉”的典范。

但问题在于,面对越来越复杂的国际环境,中国高铁是否会一再成为欧美干预的目标?

中国技术的崛起

从高铁到桥梁,从港口到高速公路,中国企业不仅展现了高超的技术水平,更以超高的性价比和准时交付的能力赢得了合作伙伴的信赖。

在欧美不断施加的政治化压力之下,中国的技术优势是否还能保持其全球竞争力,成为了一个备受关注的问题。

从国内崛起到全球扩展,中国高铁在国际市场上屡屡用实力说话,例如印尼的雅万高铁项目,中国不仅用技术战胜了竞争对手日本,还提前完工,用实际行动兑现了承诺。

雅万高铁如今已经成为印尼经济发展的象征,沿线区域的投资和就业快速增长,同样中老铁路也成为中国“一带一路”倡议的典范之一。

连接了老挝和中国,将原本落后的老挝从交通孤岛拉入了国际经济网络,尽管中国在这些项目上表现优异,但面对欧美国家的政治化干预,中国企业的国际扩张之路却并不平坦。

以保加利亚为例,中车青岛四方因价格过低遭遇欧盟的“反补贴调查”,导致无奈退出,而此前在芬兰的海底隧道项目中,中国企业同样因美国和欧盟的双重施压被迫搁置合作。

同时中国的外交政策也在为企业争取更多的合作机会,例如在非洲、东南亚等地,中国企业通过基建合作实现了经济与外交的双赢。

欧美国家虽然在技术上也有一定的竞争力,但高成本和工期拖延的问题一直是其“软肋”,相比之下,中国企业以高效、可靠和性价比高的特点赢得了更多合作机会。

无论是东南亚、非洲,还是中东地区,中国的项目都在稳定推进,并得到了越来越多国家的认可。

许多国际买家希望中国企业能够提供更多的保障措施,同时中国企业还需要在法律和谈判能力上加强,以应对国际市场中复杂的商业和法律环境。

芬兰的隧道项目陷入停滞,保加利亚的高铁工程遭遇三年延期,这些教训说明,脱离了经济理性的决策最终只会让双方都蒙受损失。

结语

芬兰海底隧道与保加利亚高铁项目的故事,是当前全球经济与政治博弈的缩影,技术与合作本该跨越政治,但现实却往往充满阻碍。

然而正如中国高铁在全球范围内树立的口碑,我们始终以开放包容的态度迎接合作。

参考文章

俄罗斯卫星通讯社 2024年3月18日 《媒体:尽管受地缘政治影响,芬兰开发商仍在推动由中国建造通往爱沙尼亚的隧道项目》

界面新闻在2024年3月27日《中车青岛四方被迫退出保加利亚列车合同竞标,欧盟中国商会:一项欧盟条例“已被用作威慑外企的新工具”》的报道

轨道世界在2024年3月27日《中车迫于压力撤回保加利亚列车项目投标 欧盟委员会终止深入调查》的报道

如果你也喜欢我的文章,不妨点个“关注”吧!小生在此谢过了!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。