美国GPS覆盖全球只需24颗卫星,为什么北斗却要55颗?终于搞懂了

1960年代,当美国将第一颗GPS卫星送入太空时,他们或许未曾想到,这场关于轨道的“太空圈地运动”,会在半个世纪后引发中国北斗系统的逆袭。

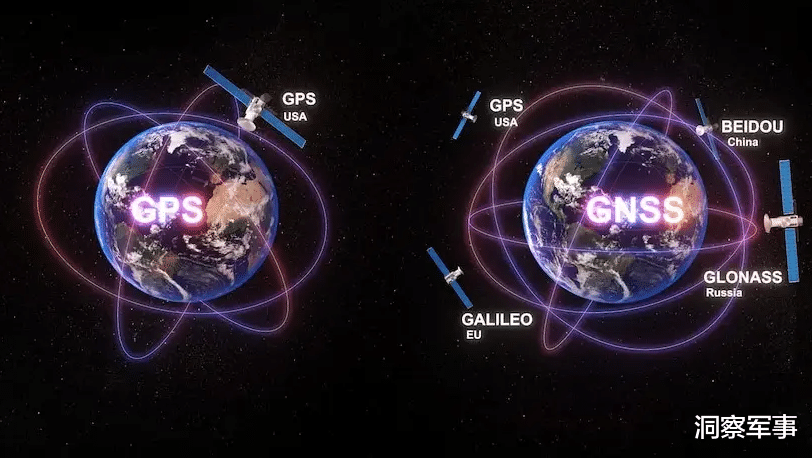

如今,美国GPS以24颗卫星覆盖全球,而中国北斗却部署了55颗卫星。很多人好奇,为何都是导航定位卫星,中美所需卫星差异这么大呢?

卫星轨道是太空中的“黄金地段”,离地球越近,信号传输损耗越小,覆盖效率越高。美国作为全球定位系统的开拓者,早在1970年代便占据了最优的近地轨道资源。

GPS的24颗卫星分布在6个轨道面,每个轨道4颗,形成了一张高效的无缝覆盖网。这种布局如同在太空“包场”,让后来者只能选择更远、更复杂的轨道。

中国北斗系统起步于1994年,此时近地轨道早已被GPS“瓜分殆尽”。北斗不得不将卫星部署在更高的中地球轨道(约2.1万公里),轨道周长更长,若要实现同等覆盖,卫星数量必须增加。

例如,北斗的27颗中轨道卫星分布在3个轨道面,每个轨道9颗,仅这一部分就比GPS多出3颗。

更棘手的是,国际规则奉行“先占先得”——谁先占据轨道,谁就拥有使用权。这种规则下,后发国家不仅要面对技术挑战,还要在有限的剩余轨道中“见缝插针”。

轨道劣势倒逼北斗在功能设计上创新。与GPS单纯依赖无源定位不同,北斗独创了“有源定位+短报文通信”模式。这种技术需要额外部署5颗地球静止轨道卫星和3颗倾斜同步轨道卫星,用于实时收发信号和传输短信。

例如,渔民在远海遇险时,可通过北斗终端直接发送求救信息,而GPS用户只能被动等待救援——这一功能在汶川地震中曾挽救无数生命。

此外,北斗还可以更新换代。早期发射的卫星寿命仅8年,而系统建设耗时20余年。为避免“旧星退役、新星未至”的断档风险,中国采取了“边建边用、冗余备份”策略,最终发射总数达到55颗,其中20颗为备用和试验卫星。这种“双倍投入”确保了系统稳定。

卫星数量并非单纯的数字游戏。北斗通过三频信号技术,将民用定位精度提升至0.5米,超过GPS的5米。更密集的卫星网还带来抗干扰优势——在复杂地形或电磁干扰环境中,北斗可同时接收更多卫星信号,降低定位偏差。

这种技术突破直指国家安全命脉。1996年台海危机期间,美国曾关闭GPS信号,导致中国导弹试射严重偏离目标。自此,中国加速推进北斗研发,如今国产导弹、军舰已全面换装北斗导航,再也不会被美卡脖子。而且北斗用户已覆盖137个国家。

此外,北斗团队正在研发量子导航和低轨卫星星座,计划将定位精度提升至毫米级。从24到55,不仅是卫星数量的叠加,更是一个后发国家打破技术垄断的缩影。GPS的“简约”源自先发特权,而北斗的“复杂”则承载着自主创新的智慧。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。