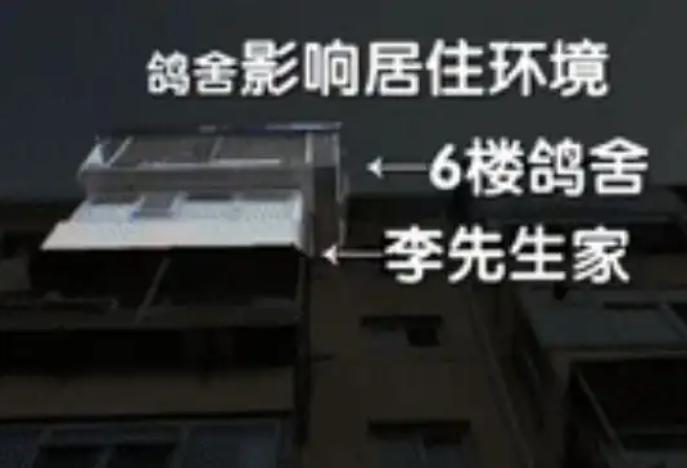

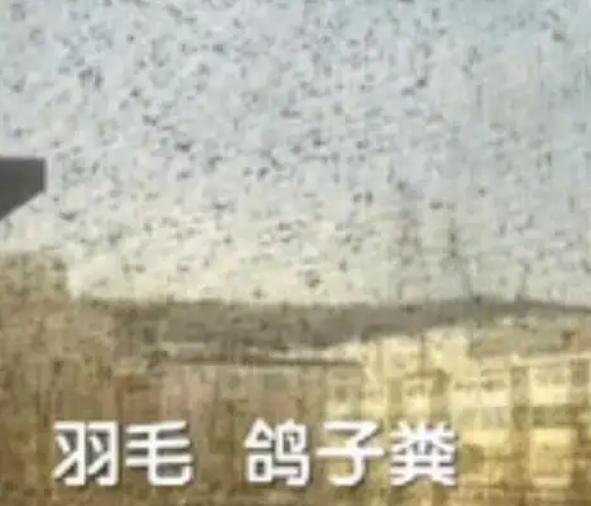

楼上鸽舍惹祸,楼下房价暴跌30万:持证养鸽和健康权的终极对撞 2018年北京石景山区模式口西里,一套售价235万的房子成交,买家李先生一家人搬入新家时根本没想到,他们即将面对的不是装修问题,不是邻里关系,而是一场长达数年的“鸽子战争”。 楼上的邻居在楼顶养了200多只鸽子,鸽粪、羽毛、噪音接连不断,李先生的生活变成了一场没有硝烟的拉锯战。 他想卖房却被中介告知房子估值已跌至205万,贬值幅度高达12.8%。这场看似是邻里之间的小摩擦,却暴露出城市治理、法律执行、行业监管多重漏洞。 更让人愤怒的是,鸽子主人居然还“持证上岗”,手里拿着信鸽协会发的“养鸽证”,宣称自己是合法养鸽拒不妥协。 这是一个城市里越来越普遍的矛盾,那就是当个人爱好与公众权益发生冲突时,谁来界定边界? 在李先生买房子时,房屋中介并未告知楼顶有鸽舍,直到他真正入住后,才发现楼上不仅有两座鸽舍,而且鸽子数量惊人,超过200只。 这些鸽子每天在天台上扑腾、起飞、盘旋,羽毛和鸽粪随风飘落,阳台根本不敢开窗,衣服晾出去基本就是“白搭”。 更让他难以接受的是,他的孩子原本只是轻微鼻炎,结果在这种长期暴露于羽毛和尘螨环境下,竟发展成了哮喘,而且还反复发作,几乎每个月都得跑医院,医生明确告诉他,鸟类排泄物和羽毛是诱发儿童哮喘的重要因素之一。 他本想通过物业解决,结果被告知“楼顶属于业主共有部分,物业无权干涉”。社区调解也三次无果,因为鸽主拿出信鸽协会颁发的“养鸽证”,一副“我有证,我合法”的态度,这令李先生彻底崩溃。 其实这个所谓的“养鸽证”,并非由政府部门颁发,而是中国信鸽协会发给会员的行业内部证件,它本质上只是个资格证明,不能等同于行政许可。 然而现实中很多鸽主却把这张证当成了“护身符”,社区工作人员也常因“证件合法”而不敢轻举妄动。 但根据《北京市市容环境卫生条例》第53条,明确禁止在住宅楼顶或阳台外搭建鸽舍,地方性法规的效力理应高于行业自律文件。 也就是说鸽主的“持证养鸽”,并不能在法律上掩盖其对他人生活造成的实质妨害,这种混淆“行业自律”与“行政许可”的行为,不仅加剧了矛盾,更助长了鸽主的强硬态度。 李先生在无奈之下决定卖房换个清净,可中介却明确告诉他,因为鸽子问题这套房子必须降价30万才可能卖出去,并且还得主动向买家披露“房顶养鸽”的事实,否则就涉嫌隐瞒瑕疵。 中介只愿退还5万元中介费,拒绝原价回购,李先生一怒之下准备起诉,却发现维权根本无门:社区调解没有强制力,物业不作为,鸽主态度强硬,法律条文又陷入“合法与非法”的模糊地带。 这也反映出基层治理的短板,那就是调解机制缺乏强制执行力,执法部门“睁一只眼闭一只眼”,法律边界难以落地。 鸽子带来的困扰,不只是视觉和嗅觉的污染,更是生活节奏的全面打乱。 李先生描述过一个细节:他孩子做作业时,一阵扑翅声从楼顶传来,孩子吓得把手上的笔都丢了。 阳台窗户根本不不敢开,卧室空气混浊,羽毛堵住了纱窗,鸽粪滴在晾晒的衣服上……这些细节像针一样扎进生活的每一个角落。 而对于这一切,楼上的鸽主却轻描淡写:“又不是我一个人养鸽,全北京都有人养。”他甚至还反问李先生:“你买房子的时候怎么不调查清楚?” 这句话彻底激怒了李先生,他表示:“我要是知道楼顶有鸽舍,打死我也不会买。”但现在说什么都晚了。 而社区三次调解无果,表面上看是鸽主不配合,实则更深层的问题是社区缺乏执法权,调解员只能靠嘴皮子劝,鸽主一句“我有证”就把整个过程堵死。 而在一些治理比较有经验的街道,比如陶然亭街道,曾以《市容条例》第53条为依据,联合城管部门进行柔性执法:先下通知,给出72小时搬迁期,再进行清理。这种模式值得推广。 同时昌平区百善镇也曾通过12345热线“吹哨报到”机制,成功协调多部门联合执法,拆除了违法鸽舍。 这说明只要愿意动起来,法律是可以发挥作用的,关键在于治理者是否敢于“动真格”。 不过这起事件最让李先生不满的就是中介的态度,房顶鸽舍这么明显的问题竟然没有主动披露,中介声称原房主未实际入住,自己也“没注意到”鸽舍。 但根据《房地产经纪管理办法》,中介有义务披露“可能影响居住的重要事实”。鸽子长期扰民、房屋贬值、健康受损,这难道不算“重要事实”? 当“自由养鸽”的权利凌驾于“安静生活”的基本需求之上,这不仅是法律的空白,更是城市温度的缺失。 这个城市不缺法律,也不缺制度,它缺的是把这些条文真正落实到每一户人家的勇气和执念,李先生的故事不该再重演。 参考资料: 贬值30万:楼上养两百多只鸽子。楼下想卖房 2025年06月19日 10:17 新浪网