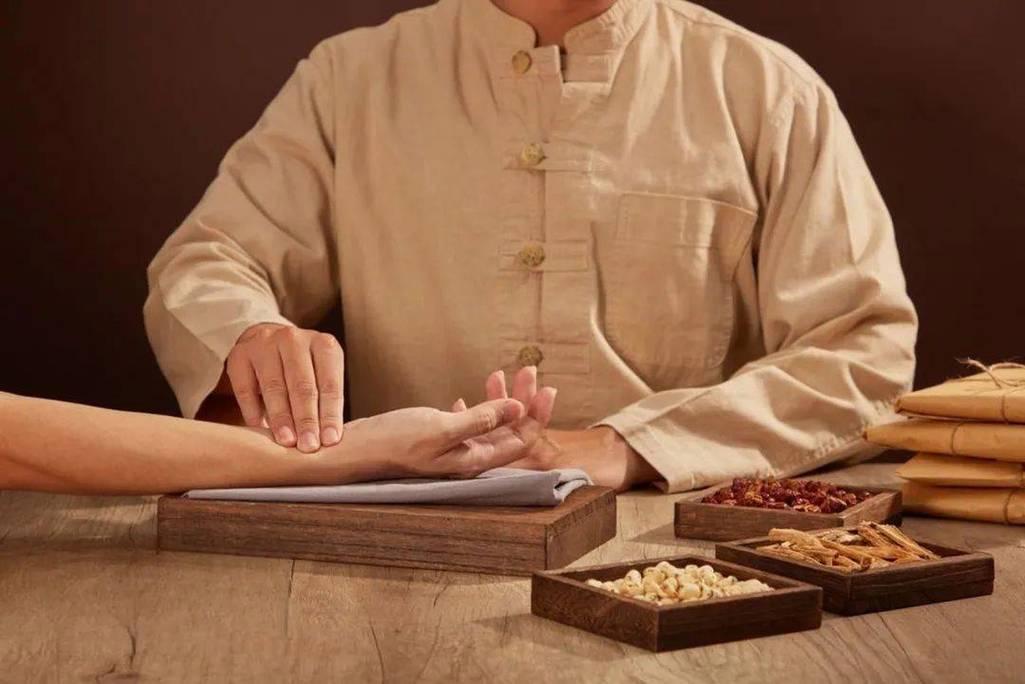

肝郁脾虚的人,千万别乱补!一方两味药,既能疏肝,还能止汗! 盛夏三伏,街头巷尾的绿豆汤、老火靓汤、养生茶轮番上场,大家都在补气补血、清热降火。有位退休大爷,天天炖黄芪、泡人参,汗却越出越多,晚上还翻来覆去睡不着。村里老中医看了直摇头:这不是虚,是“肝郁脾虚”,乱补只会“火上浇油”! 中医讲究辨证论治,讲白了就是“不是所有的虚,都靠补来救”。肝郁脾虚,听着像两个器官的问题,其实背后是一整套身体系统“配合不畅”的结果。肝像情绪总指挥,脾像后勤保障,两个协调不好,气机堵了,运化慢了,就容易出汗、腹胀、情绪低落,怎么补也补不进去。 老张今年五十出头,原是厂里管理层,退休后倒是清闲,但总觉得心里堵得慌,吃饭没胃口,睡觉也浅。天一热,汗水就像关不住的龙头,尤其后背和胸口。去医院查不出啥毛病,人参黄芪吃了一堆,反而更烦躁,连老伴都劝他“别瞎折腾了”。后来遇上一位经验丰富的中医,一看舌苔、再把脉,判断是“肝郁脾虚、气不固表”,开了一方,两味药,三天就缓了大半。 这方子听着简单,实则有大智慧。就是柴胡配浮小麦,一疏一固,正好搭配。一方面柴胡通肝气,像是给堵塞的水管解了结,气顺了,情绪也就舒畅了;另一方面浮小麦补脾养心、敛汗止虚,像是把窗户关上,不让阳气白白耗散。别看浮小麦只是麦子外壳,古人早在《本草纲目》里就记载它“除热止汗、安心定志”,对自汗盗汗、心烦失眠都有奇效。 柴胡这味药,号称“解郁第一方”,它的作用不在补,而在“疏”。肝主疏泄,像个司令部,一旦郁结,气就不动了,脾胃也跟着受伤。柴胡就像一把钥匙,打开郁结的门,让气机自上而下流转起来。不过这药性偏升散,体质太虚、阴虚火旺的人慎用,最好由经验中医辨证后使用。 浮小麦则是个“敛中有补”的选手。它不像黄芪那样猛,也不似五味子那般收得太紧,它温和敛汗、补益心脾,是治疗自汗盗汗的经典用药。现代研究也发现,浮小麦含有丰富的植物固醇与微量元素,有助于稳定神经系统,缓解焦虑、调节内分泌,实打实地为“肝气郁、心神烦”的人提供帮助。 生活中遇到这类体质的人,不在少数。他们多半是长期压力大、情绪压抑又饮食不规律的城市中老年人。比起进补,更要“调”。早上醒来不妨在阳台做做八段锦,舒展筋骨也舒展肝气;早餐七分饱,多点温热易消化的粥类,给脾胃减负。晚上少看手机,听点轻音乐,用温水泡脚,别让心神浮躁到深夜。 情绪调节是关键。肝最怕“憋”,遇事多说出来,不在心里打转。适当的社交、兴趣爱好,比如养花、画画、下棋,都是“疏肝”的好办法。别小看这些生活细节,中医讲“治未病”,就是把这些看似无关的小事,串联成一张调养全身的经络网。 说到底,肝郁脾虚不是病名,是身体给出的警告信号。补不对方向,反成负担;调得准脉络,一味两药,四两拨千斤。中医的智慧,就藏在这点滴之间——不是头疼医头、脚痛医脚,而是顺着整个人的气机去“理线”,把身体这张网重新织密。 别等到汗如雨下、情绪翻涌、胃口全无,才想到调养。肝郁脾虚,不必大张旗鼓,只需对症而行。柴胡疏肝、浮小麦敛汗,这对“隐形搭档”,正是夏日调养的好拍档。身体的智慧,往往就藏在最朴素的一碗药汤里。

评论列表