这轮俄军轰炸不只是“报复”,是下一轮战争模式的预演

别被“报复”两个字给迷惑了。俄军这一轮干法,看着像是泄愤,其实很清晰地展现出一条更大的战术意图: 俄军不再试图“摧毁乌克兰”,而是要“掏空乌克兰”。

600架“小摩托”往上怼,几十枚导弹精确砸点,从成本角度看是打掉你一个师的防空库存,从心理层面上,是直接打进乌克兰老百姓心里去了。

尤其是那几发“匕首”炸地铁,不是随机蒙的,是冲着“地下生命线”去的。

你要知道,基辅地铁那是战时指挥、运输、避难、补给四合一系统,等同于地下堡垒网络。这次被炸,传递的信号只有一个:从今天起,乌克兰“地上不安全、地下也不安全”了。

乌军的“9夜自杀式突袭”,其实是被逼出来的

你乍一看会觉得乌军天天往莫斯科、罗斯托夫放无人机,是不是在搞“亡命搏命”?不是。他们是没招了。

原因很简单,乌军现在已经没能力打大规模陆地推进,只能靠无人机和少量特战队进行“心理战+斩首行动”。这叫啥?战术延命。

但这种行为,一旦碰到下雨、低温、雷达反射环境不利,那结局就如这次——大批无人机被拦截、剩下的激怒俄军,引来雷霆报复。

这不只是失败,而是失败的升级。

技术细节背后的隐喻:战场不止拼导弹,更在拼产业链

你看俄军用600架伊朗“小摩托”沙赫德-136,用的是啥逻辑?一架成本2万美元,对手打掉它要用10万到30万美元的“西方导弹”。

你要是用防空炮,OK,那最多2万美元换2万美元,勉强平手。但要是像现在这样,西方防空系统“爱国者”“NASAMS”一上来就发射拦截弹,那就是血亏。

这背后隐喻很直接: 乌克兰在打一场“用美元保命”的战争,而俄军则在打一场“用手工作坊搞死高科技”的持久战。

这条路走得越久,乌克兰越依赖美国补弹,美国弹药越贵,越难快速交付,战场就越吃亏。

基辅地铁被炸,这不是简单的“误伤”——这是心理战的升级

大家看到这段的时候都在说“地铁是平民避难所,不能打”,这话没错,但你也得看看俄方怎么解释。

俄方说,地铁“达尔尼察站”是乌军弹药转运点,那就等于他们人为把民用设施“军事化”,这在国际法上虽然争议大,但有灰色空间。

关键是,炸地铁是“破心理防线”,不是破军事防线。

基辅人这次是怕了,克利奇科那句“2.5万人涌入地铁避难”不是炫耀,而是实情。问题是,这波炸完,下次地铁还是避难所吗?

乌军如果还把“地下”当底牌,那俄军下一波就是地下巡航+纵深清除,民众会变得惶惶不可终日,战斗意志也会被慢慢掏空。

这不是一场夜袭,这是一次“信息战全息演练”

这次俄军的行动,是打给谁看的?

给乌军:你动我本土,我就炸你心脏。

给美国:你再慢交武器,我就逼基辅陷入恐慌。

给欧洲:你再跟制裁,我就掀开底线操作,打平民目标。

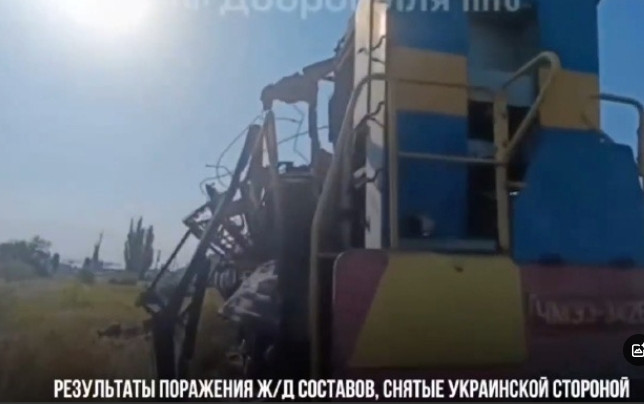

最绝的是,这波行动用了全媒体战术——俄方战机航拍、导弹命中前几秒视频、爆炸后全景、高速镜头都拍下来了,社交平台一股脑推给全世界。

战场之外的信息战,反倒成了主角。

这不是一场单纯的报复轰炸,而是俄罗斯对乌克兰、对西方、对世界三重战略信息的“全息打包”——技术博弈、心理恐吓、成本消耗,一网打尽。

真正值得我们警惕的是——这类低成本高冲击的战争方式,正在成为主流。

一夜之间,战争从“精准斩首”进化成了“情绪摧毁”。

如果这就是未来战争的“预演版本”,那我们真得重新定义战争了。