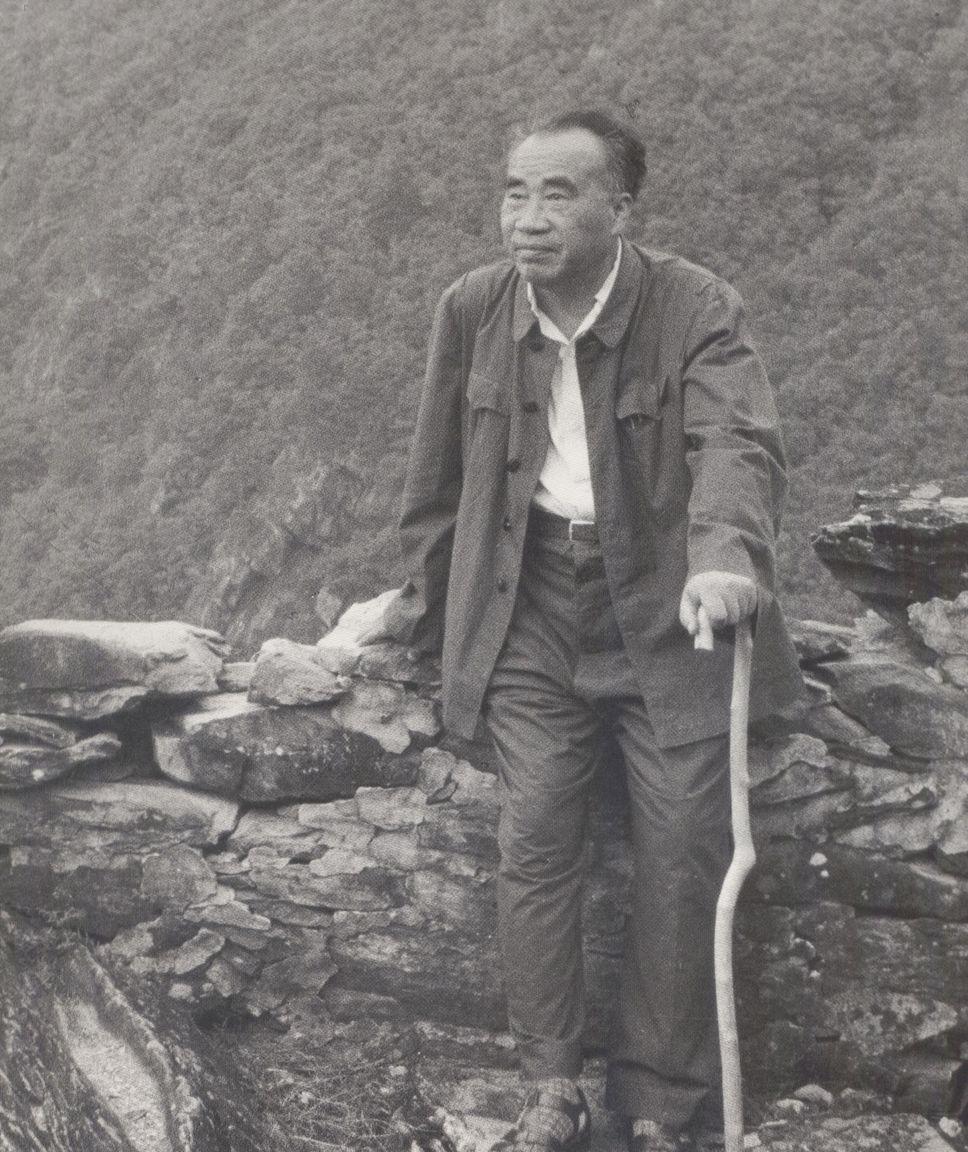

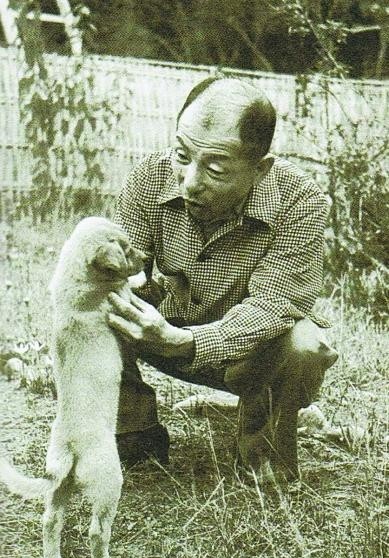

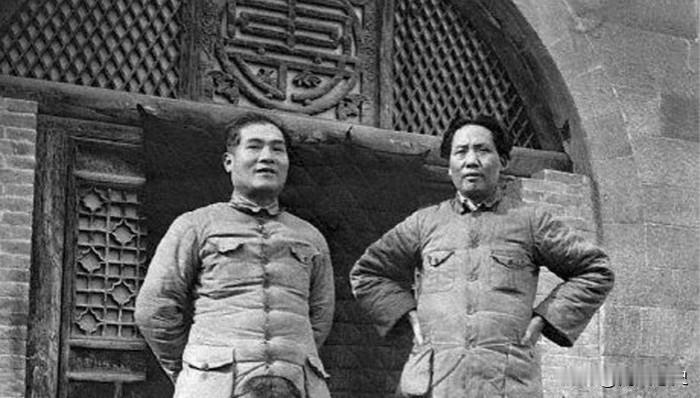

2008年,著名女外交官章含之因病去世,不久后,相关部门决定收回章家借住49年的老房并要求其女洪晃搬离,不料洪晃愤怒的表示,"腾房是刨了我的根儿”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在北京史家胡同的深处,一座古朴的四合院静静伫立,承载着章氏家族三代人的记忆与情感,2008年,著名外交官章含之因病去世,这座名为史家胡同51号的院落,随即卷入了一场关于归属的激烈争端。 章含之的女儿洪晃接到外交部要求腾房的决定后,愤怒地表示:“这是刨我的根儿!”这句话不仅诉说了她对家族根基的依恋,也点燃了关于个人情感与国家政策交锋的讨论。 这座四合院的故事,远不止一处房产的归属,而是中国近现代史与家族命运的交织缩影。 这座四合院的缘分始于1959年春,章士钊,一位在中国近现代史上留下深远印记的学者与政治家,当时已近八十高龄,却仍与家人挤在东四八条一处狭小宅院中。 身为毛泽东的至交好友,他在革命早期为湖南革命事业筹措资金,贡献卓著,毛泽东始终铭记这份情谊,周恩来探望章士钊后,深感其居住条件的简陋,立即向毛泽东汇报。 毛泽东亲自批示,为章士钊一家安排了史家胡同51号四合院,这座院落原为抗日将领李树春的居所,新中国成立后被外交部接管,成为国家公房。 章士钊入住时,主动放弃了产权,将其交还国家,体现了他为国奉献的高风亮节,这座典雅的四合院,从此成为章氏家族的居所,也成为他们情感与记忆的寄托。 对章士钊而言,这座四合院不仅是安享晚年的居所,更是学术与社交的乐园,他在院中的书房里完成了《柳文指要》等重要著作,庭院里的古槐树下,常与友人品茶畅谈,留下无数温馨瞬间。 他的养女章含之,作为新中国外交界的代表人物,将这里作为事业与生活的核心,她曾是毛泽东的英语教师,参与接待基辛格秘密访华等重大外交活动,这座院落因此见证了中国外交史上的关键时刻。 章含之的女儿洪晃,在这座院子里度过了童年,院中的老槐树、海棠树,以及书房里的手稿和乔冠华的书信,构成了她对“家”的全部记忆。 每年海棠结果,章含之都会让人摘下果实做成果酱,这些琐碎的生活细节,深深镌刻在洪晃心中。 2008年,章含之的去世让这座四合院的命运骤然生变,外交部依据公房管理规定,要求洪晃限期搬离,计划将院落用于外交活动或文化展示。 此举符合国家对优质资源重新分配的政策,尤其考虑到这座院落早在1984年已被列为文物保护单位,承载着重要的历史价值,洪晃却无法接受这一决定。 对她而言,这座四合院不仅是住所,更是家族三代人半个世纪的根基,她回忆起童年时在院子里嬉戏的场景,母亲与外祖父的身影仿佛仍徘徊在庭院中。 搬离,意味着割裂她与家族过往的联结,意味着“根”被连根拔起,洪晃选择以法律途径抗争,她聘请律师,整理了家族多年修缮院落的记录,包括更换屋顶瓦片、改造排水系统等开支,试图证明自己对院落的长期使用权。 她还强调这座四合院的文化意义,认为它不仅是章氏家族的家,更是承载中国近代史的活态博物馆,她的抗争引发了社会广泛关注。 一些人支持她的立场,认为保护这样的历史建筑是对文化遗产的尊重;另一些人则认为,公房归还国家合乎法律,个人情感不应凌驾于政策之上,洪晃的“刨根”宣言,触动了无数人对故乡、记忆与归属的共鸣。 法庭的判决最终无情地落定,基于章士钊当年放弃产权的决定,法院判定洪晃无权继续居住,外交部提供了80万元补偿金及一套120平米的房屋,但这些对洪晃而言远不足以弥补失去家园的痛楚。 在搬离前的日子里,她一件件整理家族遗物——老照片、章士钊的手稿、乔冠华的书信、外国友人赠送的礼品——每一件物品都承载着家族的过往。 她站在空荡的院子里,看着那棵熟悉的海棠树,心中满是失落与不舍,最终,她在15天内完成了搬离,告别了这个地方。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:新京报——洪晃搬离外交部老宅 称“腾房是刨了我的根儿”