够中国用2万年!

我国攻克世界级难题,抢先美国建造“无限能源”!

甘肃武威的戈壁滩上,一座60兆瓦的钍基熔盐堆正悄然改写人类能源史。中国科学家攻克高温熔盐腐蚀难题,让沉睡在内蒙古白云鄂博矿区的140万吨钍资源“苏醒”。

这些曾被西方视为“鸡肋”的放射性金属,如今可支撑中国6万年的能源需求,更让中国成为全球首个实现第四代核能技术工程化的国家。

从“贫铀枷锁”到钍矿霸权。中国能源棋局曾长期受制于“贫铀”阴影,铀矿进口依存度高达70%,核燃料命脉握于他国之手。转折点发生在2025年3月,内蒙古白云鄂博矿区探明百万吨级超级钍矿,使中国钍资源总量跃升至140万吨,独占全球储量的60%以上。

一吨钍蕴含的能量相当于350万吨煤炭,而中国仅白云鄂博的钍储量就超过全球已探明铀资源总和。这种资源垄断比稀土更具战略价值,当美国页岩气革命红利消退,俄罗斯铀矿出口受地缘政治掣肘,中国却悄然握住了打开“无限能源”之门的钥匙。

钍基熔盐堆的技术蓝图早在1965年便由美国橡树岭实验室绘制,他们建成世界首个7.4MW实验堆,却因材料腐蚀难题和冷战军备竞赛优先级,于1973年永久封存项目。

同一时期,中国“728工程”在上海启动钍堆研究,但薄弱的工业基础让研究被迫转向压水堆。真正的逆袭始于2011年:中科院将钍基熔盐堆列为战略性先导科技专项,集中攻坚高温熔盐对金属材料的“啃噬”问题。

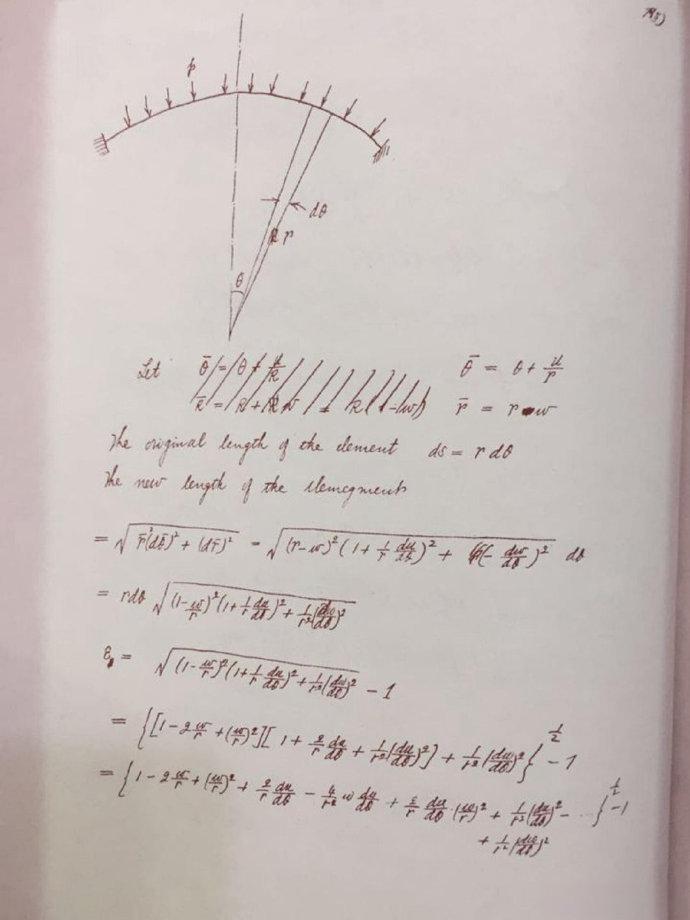

科研团队在1200℃熔融氟化盐中测试了217种合金配方,最终研发出GH3535镍基合金,这种含铼特种金属可在650℃熔盐中连续工作10万小时,腐蚀速率低于0.1毫米/年,彻底攻克了美国放弃的核心难题。

工程奇迹背后的降维打击,武威实验堆的突破性在于三大颠覆设计。安全逻辑重构:反应堆底部安装冷冻塞,温度超过650℃时自动熔化,2.8万吨熔盐在重力作用下流入应急贮存罐,无需电力干预即可实现“物理刹车”。

燃料循环革命:液态熔盐既是核燃料载体又是冷却剂,可边发电边补充新燃料,使核电站像燃油车加油般持续运行,彻底告别传统核电站每18个月停堆换料的“能源空窗期”。

多联产效能:60兆瓦热功率中仅10兆瓦用于发电,其余能量驱动高温电解水制氢,单堆日产氢量达4.8吨,成本比光伏制氢低62%。

更令西方震惊的是产业化速度。美国能源部评估认为钍堆商业化需30年,而中国已启动60兆瓦商用堆建设,计划2029年并网发电;上海电气制造的船用小型化钍堆KUN-24AP已获挪威船级社认证,即将装备3万标箱级核动力集装箱船。

钍基熔盐堆正在瓦解传统能源霸权体系。当特朗普政府投资8.88亿美元扩建V8汽油发动机生产线时,中国却通过“电氢联产”技术将绿电成本压至0.15元/度,并衍生出三重战略收益。

破局资源封锁:钍矿伴生于稀土矿,内蒙古采用“钍-稀土协同开采”模式,使美国军工必需的稀土提纯被迫接受核燃料副产品。

重构贸易规则:中国船舶集团设计的核动力货轮续航达80万海里,无需中途加油即可环球航行40圈,颠覆国际航运燃料补给体系。

军事前沿部署:小型钍堆可部署南海岛礁,单台机组年发电量满足3.5万人生活所需,为远海防御提供不竭动力。

回顾核能竞赛史,技术路径选择常决定国运兴衰。1950年代苏联押注石墨反应堆,成就人类首座核电站;美国选择压水堆路线,却因三里岛事故丧失公众信任。

本次钍堆竞争中,中国以“工程思维”破局尤为关键:当美国执着于理论效率极限,中国用GH3535合金解决熔盐腐蚀;当欧洲争论核废料处理标准,中国“干法后处理”技术已将核废料毒性周期压缩至200年。

这种务实精神在资本市场获得回响,包钢股份因白云鄂博钍矿权益,股价三个月暴涨270%;而美国核电巨头西屋电气因坚持铀技术路线,市值蒸发40亿美元。

戈壁滩的熔盐堆正输出700℃炽热洪流,这温度恰似中国能源革命的脉搏。 当第一度钍基核电输入华东电网时,华尔街才惊觉:能源霸权的更迭,从不取决于油田与气井的数量,而在于谁能让大地深处的放射性岩石,转化为驱动文明的永恒之火。

未来史学家或将铭记2025年,这一年,中国在武威荒漠点燃的钍燃料火焰,照亮了人类通往星际文明的能源之路。