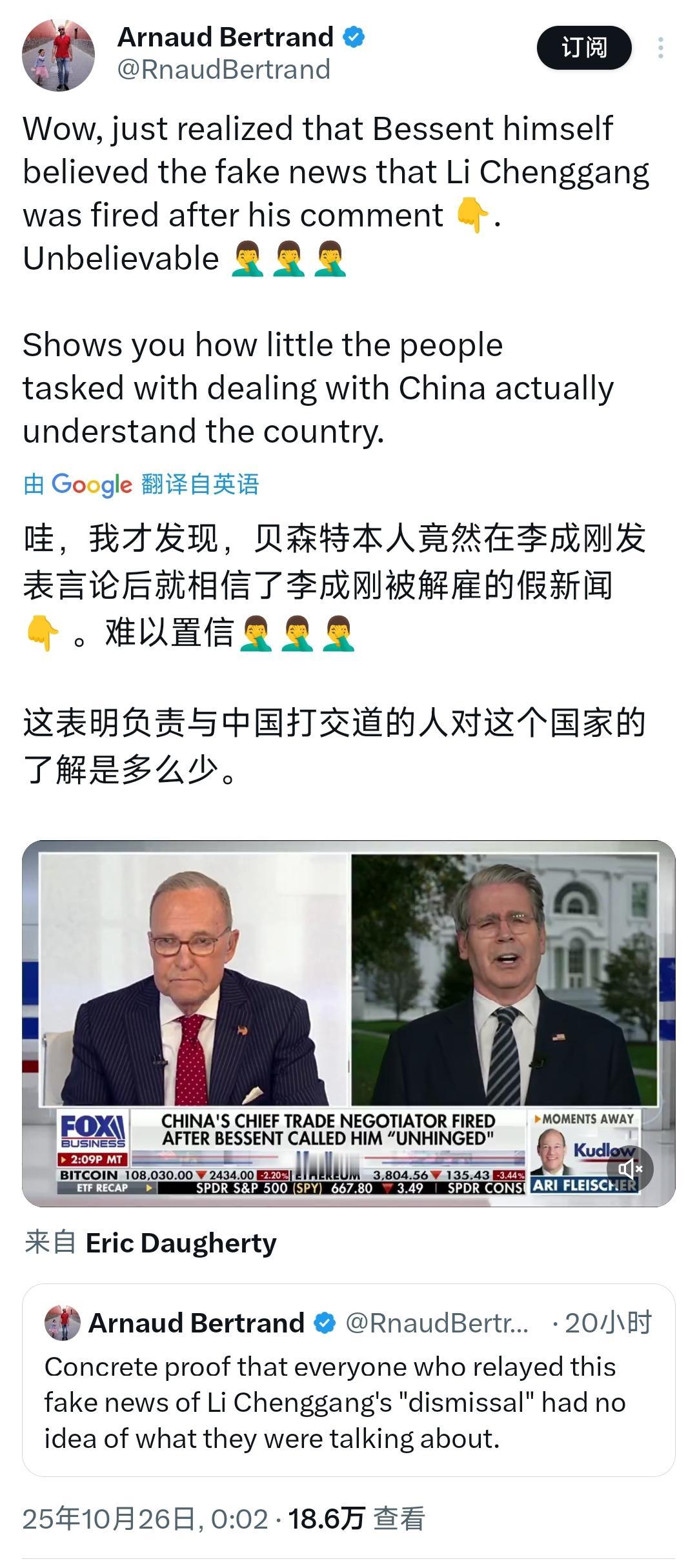

美国人只要咬紧牙关,就可以把稀土提炼出来,正确吗?答案是肯定的。稀土技术不是很难,每个国家都可以从开采到提炼全过程做出来,为什么这些国家都没有去做呢?因为没有规模。 美国人真要咬牙上阵,把稀土从地里挖出来、用化学方法提炼出来、再打包装车送进高科技工厂,能不能成?当然能。 问题是——没人这么干,为啥?不是不会,也不是没矿,而是干不过中国的“规模”。 全球稀土市场八成以上的供应,全靠中国兜底,这背后不是谁垄断了技术,而是谁撑起了产业链的“块头”。 从技术角度看,稀土提炼并不是多玄妙的“黑科技”。 美国地质调查局早就说了,提炼稀土无非就是把17种元素分离出来,听起来复杂,其实只要设备和工艺齐全,哪国都能干。 但这活儿不挣钱。 美国本土也有矿,最出名的就是加州的芒廷帕斯矿,1949年就被发现,曾经一度风光无限。 这座矿最辉煌的时候占据了全球90%的稀土市场,矿石品位高,提炼出来的东西质量也不赖。 那时候,全世界的稀土几乎都得看美国脸色。 可“好景不长”,上世纪90年代,中国靠着低成本、政策扶持和庞大的劳动力市场大举进入稀土产业,美国这边就顶不住了。 尤其是环保这一块,成了压垮美国稀土产业的最后一根稻草。 比如当年芒廷帕斯矿的运营商——莫利公司,就因为废水泄漏问题被环保组织告上法庭,赔了个底朝天。 这场官司让企业叫苦连天,环保成本高得离谱,再加上中国稀土出口的价格远低于美国本土成本,企业自然撑不下去。 1998年到2005年,稀土的国际均价只有8.98美元每公斤,而中国出口的价格还常常更低。 美国企业一看,这买卖根本没法做,纷纷退出。 技术不是问题,问题是没人愿意当“赔钱货”的接盘侠。 美国不是没试图“重振雄风”,比如“凤凰计划”,就是要重启本土稀土加工能力,美国政府投入了17亿美元,准备建厂、搞链条,还宣布要摆脱对中国的依赖。 听起来很猛,但现实是:营收不到1亿美元,投资回报严重缩水,而且中国稀土黑市走私、价格波动剧烈,外界成本压不住,企业难以为继。 美国人是真想“自力更生”,但问题是,稀土这玩意儿不是种玉米,不是说“咬紧牙关”就能种出规模。 它是个讲成本、拼产业链、比环保能力的长期工程,你得有庞大的上下游产业链支撑,还得有足够大的市场消化产能。 没有这些,说到底,就是“赔本赚吆喝”。 反观中国,稀土是怎么做强的?靠的就是“规模”二字。 从1980年代年产2500吨,到21世纪初8万吨,中国的稀土产量翻了32倍,这不是单靠一家企业能做到的,而是靠整个国家政策引导、产业集群形成的结果。 比如包头、赣州这些地方,不只是挖出来卖原矿,而是连提炼、加工、应用一条龙全搞定。 中国北方稀土集团光是环保投入每年就有6.48亿元,每吨稀土的环境成本达到4135元。 在这种高投入之下,小企业根本玩不起,反而是越大越省钱,越大越有竞争力。 这就像你开饭店,厨房设备买一套就要几十万,但你一天只做几桌菜,那成本谁来摊? 中国搞稀土就是开了个超级大食堂,啥都有,客人也多,边际成本自然就压下来了。 其他国家也想“下场参战”,但现实太骨感。 日本尝试从非洲和东南亚进口稀土矿石,结果发现提炼成本太高,最后只能靠进口中国的成品。 欧洲那边也有动静,但因为产业链不完整,最后都不了了之。 美国虽然现在还在努力,比如拜登任内提出的“关键矿产计划”,现任总统特朗普也延续了不少相关政策。 但面对现实,连美国财政部长贝森特都不得不承认:“国内稀土市场的可持续性,还需要时间和市场机制的共同作用。” 说白了,美国不是不想干,是干不过,不是没技术,是没规模,没人愿意赔钱干这行。 有人可能还会问,难道美国人真的没办法打破这个局面?其实也不能说完全没戏。 关键看他们愿不愿意拉长战线,用政策补贴、国际合作的方式,慢慢撑起一个新产业。 但这中间要烧的钱、要扛的压力,恐怕不是“咬咬牙”三个字就能解决的。 稀土这行,说到底不是拼谁家的实验室更高端,而是谁能把成本压到最低,把产业链拉得最长,把市场握得最紧。 在这场没有硝烟的比拼中,中国靠的是“规模+体系”,而美国只能靠“技术+赌一把”。 可惜,赌局不是每次都能赢。 技术这东西,谁都能学;规模这事儿,得有人撑。 美国要真想在稀土产业上翻身,光靠“咬牙”是远远不够的,稀土不是小打小闹的试验田,而是一场产业马拉松。 谁跑得远、谁扛得久、谁能养活自己,才是真正的赢家。 信息来源:“被中国震惊15年了,美国还是没搞定稀土”2025-04-17 09:25·观察者网