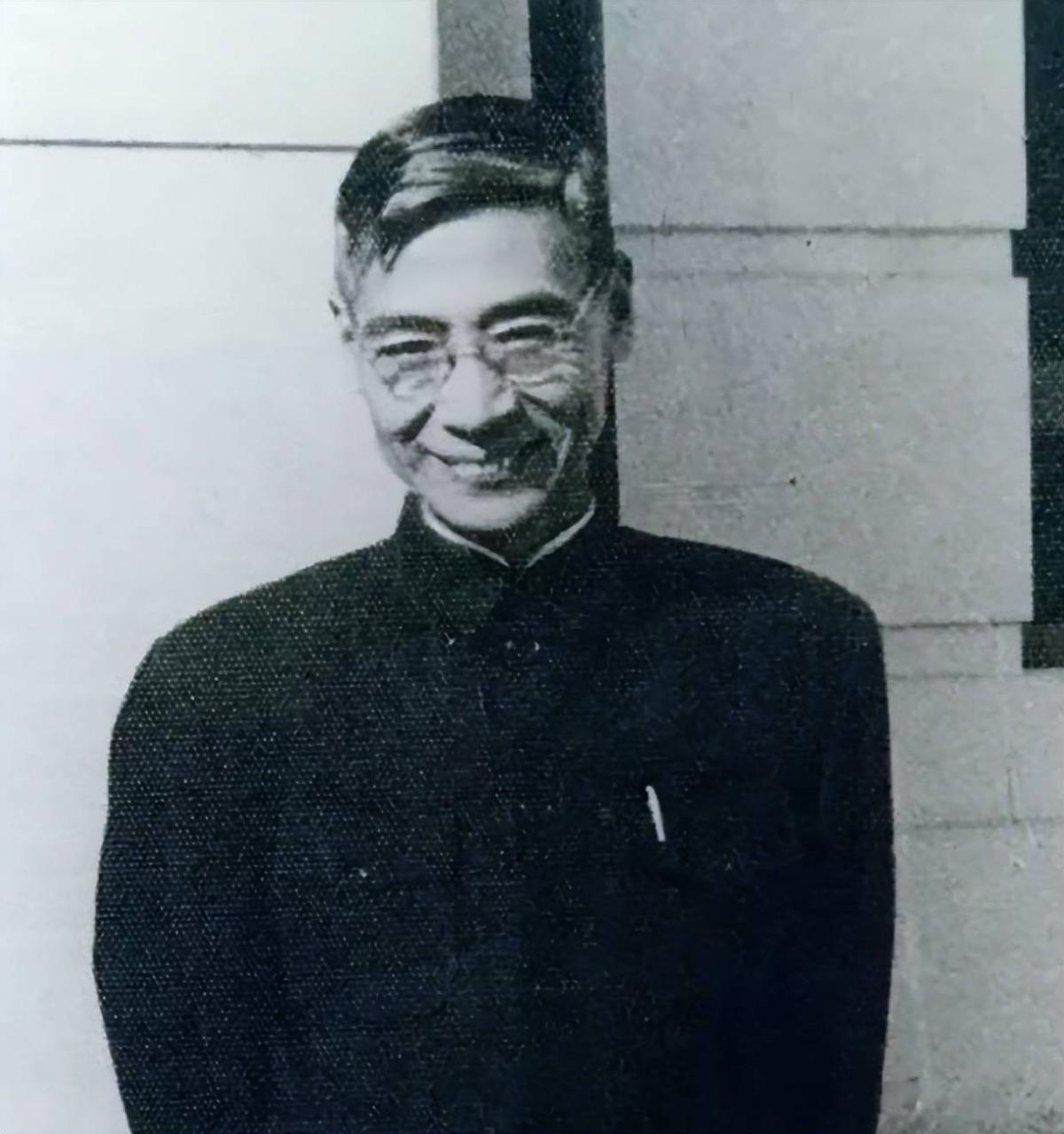

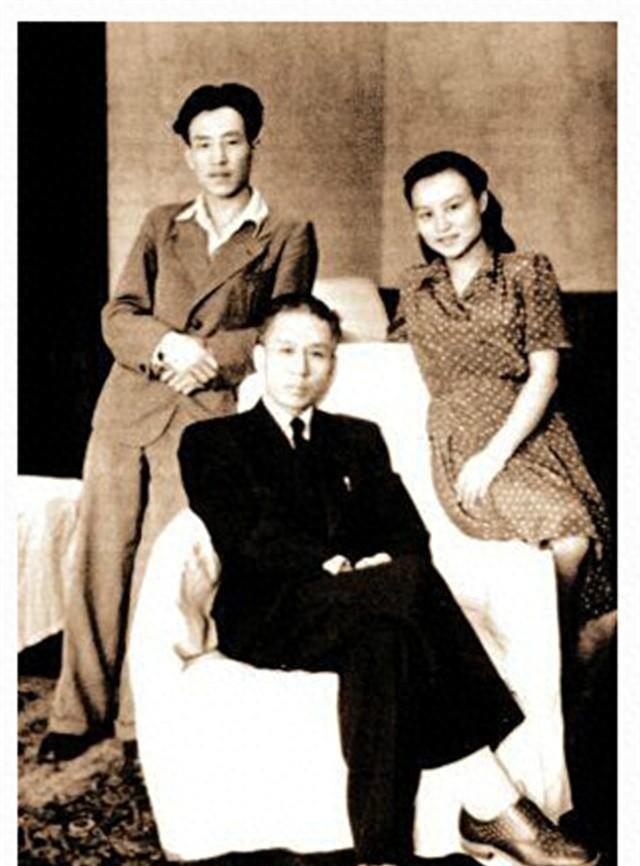

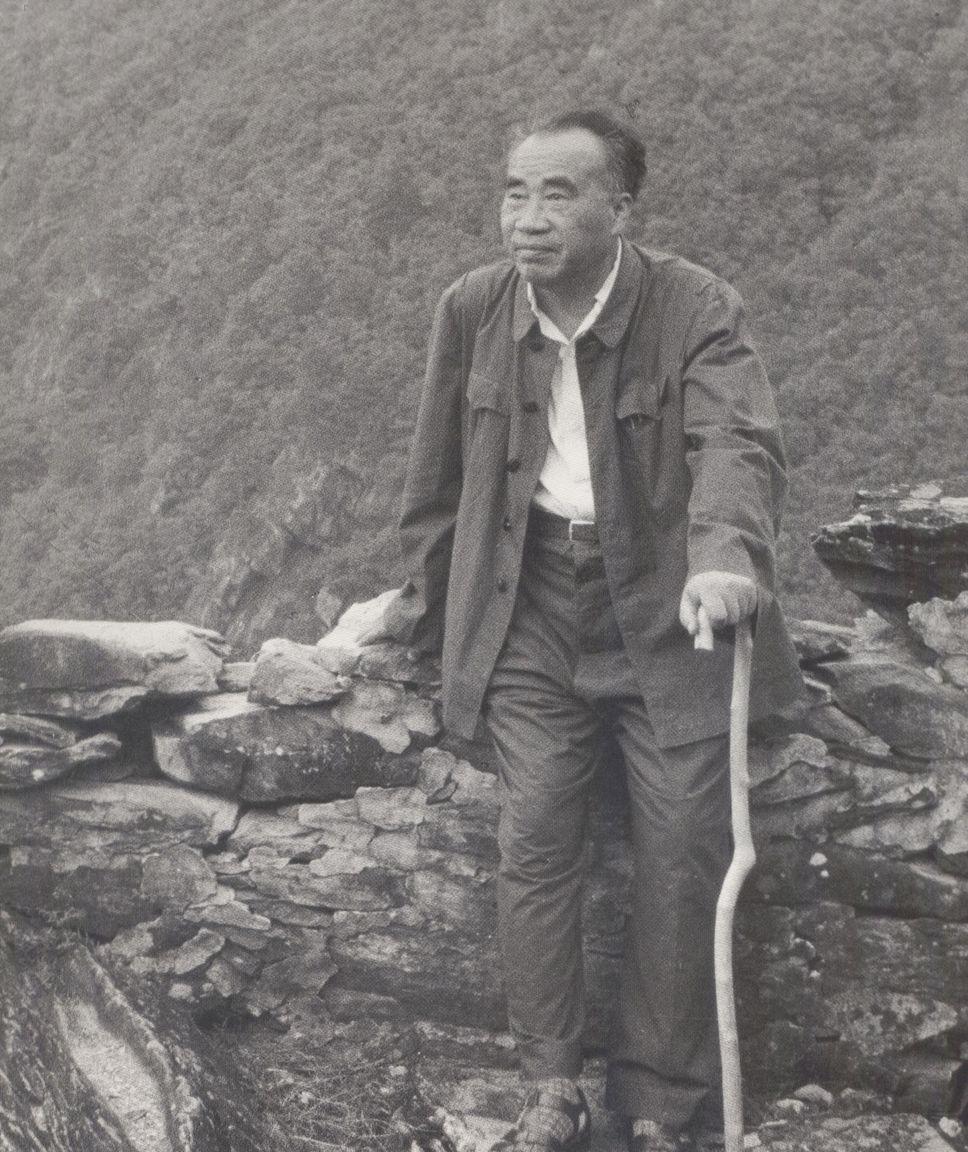

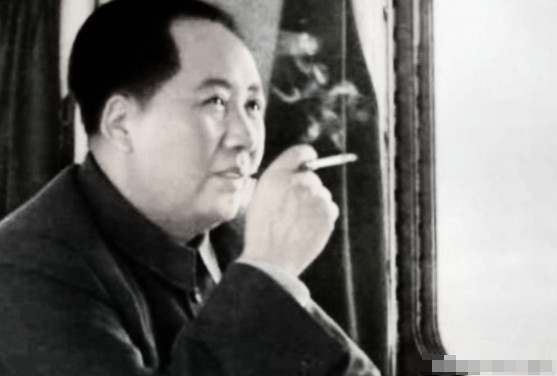

[太阳]1968年12月6日,国家总理周恩来同志正在接待外宾,却突然终止会谈,走到门外失声痛哭,到底是什么样的消息,让周总理情绪彻底崩溃? (参考资料:2025-06-16 北京日报客户端——得知他殉职的消息,周总理罕见地临时中止接见外宾) 1968年12月5日,中南海怀仁堂,周恩来总理正在接见外宾,一位秘书快步走到他身边,低语了几句,日理万机的周恩来,竟少有地中断了会谈,当他走出大厅时,眼眶已泛红,一时说不出话来。 能让一国总理如此悲恸的,是一场突如其来的空难,一架飞机在首都机场坠毁,13人遇难,秘书报告的噩耗里,有一个名字对新中国至关重要——郭永怀,一位负责核武器研究的顶尖科学家。 而更让人心痛的是,郭永怀刚刚在试验中取得了未来热核武器研制的关键数据,正带着这份数据,踏上了他生命中的最后一次归程,他的离去,不仅是科学界的巨大损失,甚至可能影响国家的战略进程。 上世纪60年代初,中国核武器研究陷入瓶颈,二机部副部长钱三强找到钱学森,希望他推荐一位能扛起核武器力学设计重任的帅才,钱学森脱口而出:“郭永怀。” 面对这个完全陌生的领域,郭永怀没有丝毫犹豫:“这件事我原来没做过,但我相信只要参与了,就一定能做好。” 从此,郭永怀的人生轨迹与“两弹一星”紧紧地捆绑在一起,在航天领域,他高瞻远瞩,力主建造了中国第一座高超声速风洞,为后来的导弹和卫星研发提供了关键的试验条件。 在核武器领域,郭永怀更是绝对的核心,为了找到最佳的原子弹引爆方式,他长期驻守在青海、新疆的试验基地,甚至亲自钻进帐篷里用手搅拌炸药,他和团队夜以继日地计算,最终为中国第一颗原子弹的成功爆炸立下奇功。 在氢弹研制中,郭永怀大胆提出用航空结构来设计弹体,使其重量大幅减轻,为氢弹的武器化铺平了道路。 郭永怀的严谨和风骨,在那个特殊的年代更显珍贵,他对学术一丝不苟,连一个名词的翻译都要反复推敲。 1957年,钱伟长被打成“右派”,人人避之不及,郭永怀却顶住压力,坚持聘请他担任《力学学报》的编委。 面对“左派教授的文章不许右派教授审查”的荒唐言论,郭永怀只回了一句:“我们相信钱伟长的意见是正确的,这和左、右无关”,在那个非黑即白的年代,他只认科学,不认派别。 为了事业,郭永怀牺牲了太多,他常年在海拔3800多米的高原基地工作,风餐露宿,为了节省时间,他总爱坐夜航飞机,说“打个盹就到了,不耽误第二天工作”。 1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功,当巨大的蘑菇云升起时,人群一片欢腾,郭永怀却因过度劳累,一头栽倒在试验场上,他能解开核武器的惊天难题,却不知道远在内蒙古插队的女儿穿多大码的鞋。 1968年12月,郭永怀又一次在西北基地取得了重大突破,带着这份足以影响未来的关键数据,他迫不及待地登上了飞往北京的夜航飞机,然而,就在飞机离地面只有400米时,突然失控,一头扎向了机场外的玉米地。 当搜救人员清理现场时,发现了令人震撼的一幕:郭永怀和他的警卫员牟方东的遗体紧紧地抱在一起,难以分开,当人们费力地将他们分开后,才发现两人胸前护着的,是一个完好无损的皮质公文包。 在生命的最后10秒,他们做出的选择,不是求生,而是用血肉之躯,为一份关乎国家命运的数据造了一座最后的保险柜,他们的牺牲没有白费,22天后,中国第一颗热核导弹试验获得圆满成功,用的正是这些数据。 1999年,郭永怀被追授“两弹一星”功勋奖章,他是所有获奖者中唯一的烈士,后来,一颗小行星被命名为“郭永怀星”,而他,也化作了天上的星辰,永不陨落。 有人说,郭永怀身上最可贵的是纯粹,对科学纯粹,对国家也纯粹,这种纯粹,在任何时代,都是一种堪称奢侈的风骨,也正是我们这个民族真正的脊梁所在。