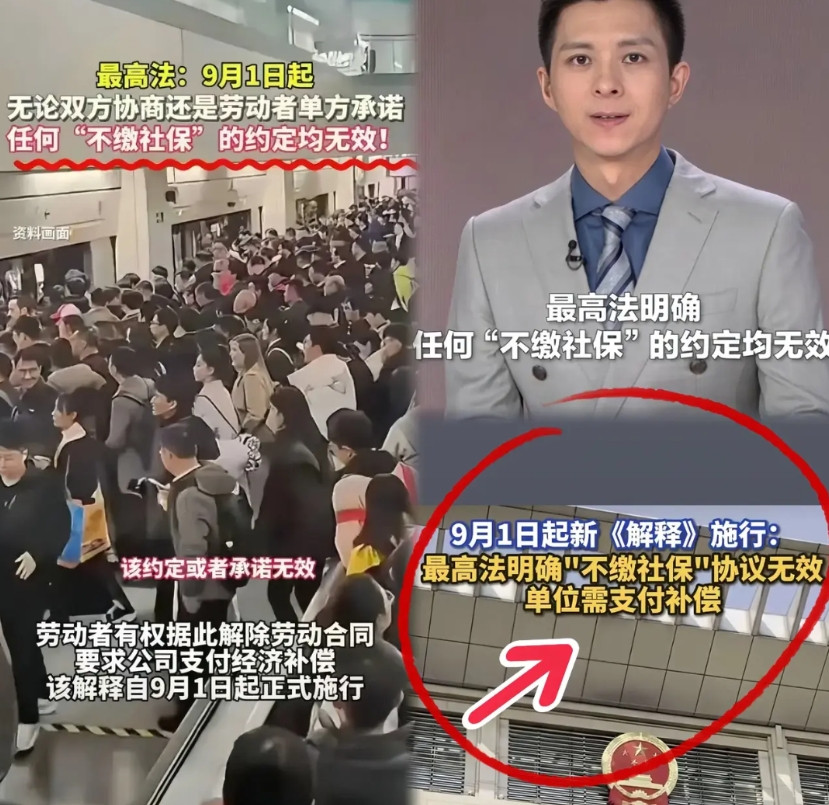

导报讯(记者陈捷通讯员湖法)公司与员工签订“内部赔偿协议”,是善意补偿,还是陷阱?近日,湖里区人民法院审理了一起劳动争议案。

此前,阿飞(化名)在物流公司不慎受伤。物流公司虽将其送医救治,但在后续的三个月里,阿飞迟迟没有等到该公司去申报工伤。

数月后,在申请工伤认定前,物流公司拿出了一份所谓的“内部赔偿协议”:公司可以帮他申请工伤鉴定和工伤保险基金赔偿,但达到十级伤残后不得向公司索要任何费用。阿飞面对经济压力,只得签字。

可是,这份协议真的有法律效力吗?

2024年1月,阿飞的工伤鉴定结果出来了——十级伤残,也拿到了保险基金赔偿。阿飞随后又提起了劳动仲裁,要求物流公司按照法律规定支付工伤保险待遇赔偿。

劳动仲裁院很快作出裁决,要求物流公司向阿飞支付停工留薪三个月的工资及一次性伤残就业补助金,共计近6万元。

物流公司对此裁决有异议,称阿飞已经签署了协议,公司不用再赔付。为此,物流公司将阿飞起诉至湖里法院。“这份不平等的协议是物流公司在我对伤残等级和理赔金额缺乏判断和认知的情况下,乘人之危提出的。”面对物流公司的起诉,阿飞认为,协议中写明的“如申请工伤达到十级,保险基金赔偿达到6万元以上,乙方不得额外向甲方索要补贴”,这里的“补贴”并不等同于工伤保险待遇,物流公司应当按照法律规定支付工伤保险待遇。

法院审理后认为,劳动者享有依法享受工伤保险待遇的权利,企业无权通过协议强行剥夺。双方签订的赔偿协议导致双方权利义务不对等,阿飞主张撤销该协议,合理有据,法院予以采纳。

最终,法院作出一审判决,认定该协议无效,物流公司仍应依法支付阿飞停工留薪期工资、一次性伤残就业补助金共计近6万元。该案历经两审,最终二审维持原判,近日已生效。