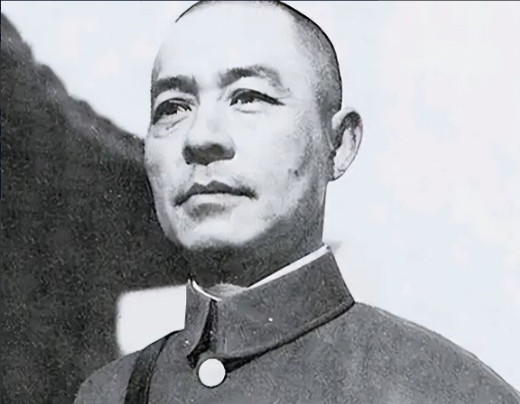

1930年10月3日,甘肃甘州,秋寒乍起,黄沙漫卷。能见度不足50米,沙尘暴像一张巨幕,遮住了提督府东院里即将上演的悲剧。 雷振邦,西北军校工兵科出身,左颊一道刀疤记录着他剿匪的英勇,此刻却站在院中,紧握冯玉祥赠他的德制怀表,眼神透着不安。 他身后的190名弟兄,校官11名,尉官47名,士兵132名,个个风尘仆仆,武器却已在“登记造册”的幌子下被收缴。他们以为,这只是一场例行点验。 马步芳,青呢军装裹身,手持镶银狼头手杖,嘴角挂着意味深长的笑。他以“孙连仲总指挥派员点验”为由,将雷振邦部诱入这长40米、宽25米的青砖院落。三面高墙如铁桶,唯一的南侧拱门已被马步青的骑兵营封死。 空气中,沙尘混着煤油的刺鼻气味,让人窒息。雷振邦嗅到了不祥,握紧怀表,低声对身旁副官说:“今晚,恐怕凶多吉少。” 点验开始,马步芳的副官突然宣布:“弟兄们,唱首《吃饭歌》,振奋精神!”这首西北军军歌,平日里是弟兄们吃饭时的号子,粗犷豪迈,唱出了西北汉子的血性。 雷振邦带头吼道:“吃饭吃饭真呀真快活,谁给我们饭吃,冯大帅!”歌声刚起,院外马蹄声骤响,马步青的30人骑兵大刀队冲入院内,手中的“板齿刀”寒光凛凛,刀刃长70厘米,柄缠牛筋,专为砍杀设计。 刀光如雪,血花四溅。歌声未落,噗嗤的砍斫声已响彻院落。青砖墙上,血痕喷溅出放射状的弧线,像一幅狰狞的画。雷振邦试图拔刀,却被三把大刀同时砍中,血流如注,倒在黄土地上。 他的怀表摔落在地,指针停在黄昏6点43分。190名西北军将士,毫无还手之力,短短两小时,院内尸横遍野。幸存的马夫王石头后来回忆:“那声音,像劈柴一样,彻夜不绝。” 屠杀之后,马步芳下令泼洒200公斤宁朔煤油,点燃熊熊大火。煤油的焦臭味盖过了血腥,青砖墙被熏得漆黑,地上的夯土层被煤油浸透,至今仍存(1985年张掖旧城改造时发现)。尸体被分三批运往城南黄沙沟,草草掩埋。 2003年,张掖南关小学施工时,工人们挖出成堆遗骸,兰州大学2021年的DNA检测证实,其中7具遗骸带有河湟汉族特有的O-FGC54477基因型,诉说着这些甘肃籍士兵的悲惨命运。 马步芳为何如此狠辣?1930年,西北军正值困境,雷振邦部缺粮缺饷,士兵日啖粟粥,马匹仅剩秕糠。 蒋介石密电马步芳,称其“消弭隐患”,实则授意清除冯玉祥的西北军势力。马步芳抓住机会,以雷部为祭品,换取蒋的信任。这场屠杀,不仅是军阀间的权力博弈,更是人性在乱世中的扭曲。 并非所有人都被屠戮殆尽。一名马夫王石头,因藏身马厩逃过一劫。1956年,他向地方志学者讲述:“那天晚上,我躲在草堆里,听着外面的惨叫,吓得不敢出声。第二天清晨,院子里只剩烧焦的土和血。” 王石头活到1978年,每逢秋天,总会梦到那晚的刀光和歌声,醒来泪流满面。 另一名幸存者,西北军士兵冶成章,后来被马仲英部收编。 他在1951年的审讯中回忆:“马步芳让我们唱歌,是为了让我们放松警惕。刀落下来的时候,我躲在尸体下,装死才活下来。”这些幸存者的证词,像一颗颗钉子,钉住了历史的真相。 1930年的甘州血案,是一场被黄沙掩盖的悲剧。青砖高墙,成了无处可逃的绝境;煤油烈焰,焚毁了罪证,却掩不住人性的黑暗。 雷振邦的怀表,停在黄昏的那一刻,仿佛在提醒后人:乱世之中,忠诚与背叛,总是交织在一起。 这起事件,不仅是西北军阀冲突的缩影,更是那个时代无数无名英雄的悲歌。马步芳的狼头手杖,蒋介石的密电,冯玉祥的无奈叹息,交织成一幅乱世画卷。而那些倒在提督府东院的士兵,他们的血,早已渗入黄土,却从未被历史遗忘。 今日的甘州,提督府东院已成废墟,青砖墙斑驳,风沙依旧。可当你站在那片土地上,仿佛还能听见《吃饭歌》的余音,和刀锋划过空气的噗嗤声。历史,从未远去,它在黄沙下低语,等待有人倾听。 图片:马步芳、马步青合影