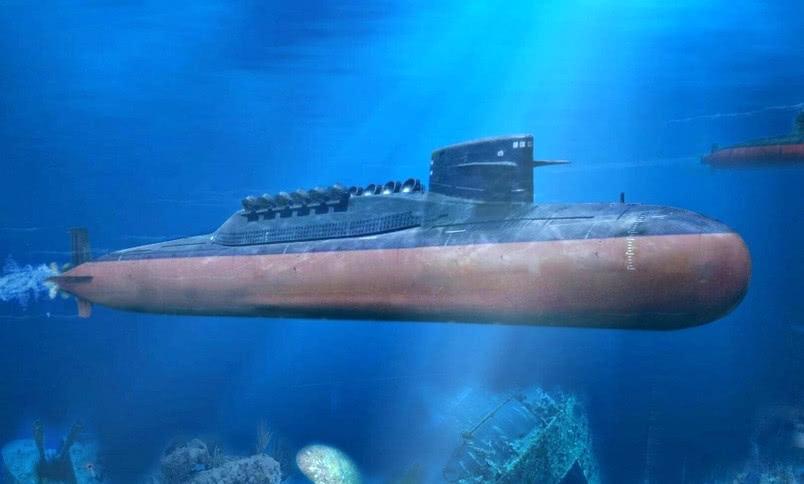

为什么核潜艇能长时间待在水下?简单来说,核潜艇本身是个死物,要是没人待着,它可以一直待在海底没问题,核动力最厉害的就是不需要空气,不像普通潜艇得时不时浮上来换气和充电。 那些柴电动力的常规潜艇,说白了就是“水下憋气高手”,但憋不了太久就得冒头。它们水下航行靠蓄电池供电,电耗光了必须浮到水面,启动柴油机充电还得换气。这一冒头,雷达信号、噪音全暴露了,在实战里简直是活靶子。 就算是带AIP系统的改进型,最多也就能在水下躲三四周,跟核潜艇比根本不是一个量级。 核潜艇的核心底气全在那台原子能驱动系统上,这玩意儿最神的地方就是跟空气彻底撇清了关系。常规柴油机烧柴油得靠氧气,核反应堆却是靠铀燃料的核裂变产生热量,这过程不需要半点空气参与。 反应堆里的铀棒裂变发热,把一回路的水加热成高温高压蒸汽,蒸汽推动涡轮机转动,一部分动力直接带动螺旋桨让潜艇前进,另一部分则驱动发电机给全艇供电。 用过的蒸汽冷却成水,还能循环回反应堆继续加热,整个系统闭环运行,只要核燃料没耗尽,动力就不会断。美国海军的“弗吉尼亚”级核潜艇,一次装的核燃料能用上30年,期间根本不用换料。 这意味着它理论上能在水下连续航行十几年,唯一的限制从来不是动力,而是艇上百十号人的生存需求。毕竟潜艇再先进,也是人的“水下之家”,得解决吃喝呼吸这些最基本的问题。 呼吸的氧气是头等大事,一艘载有150名艇员的核潜艇,每天得消耗550升氧气,这要是靠储备氧气瓶,用不了几天就得见底。核潜艇早就有了成熟的解决方案,普遍装着电解水制氧装置。 这设备通上电能,把海水或者淡水分解成氢气和氧气,氧气直接输送到各舱室供人呼吸,氢气则经过处理后安全排出艇外。 不过这招也有备用方案,就是艇上常备的氧烛,关键时刻通电点火,里面的氯酸钠在催化剂作用下能快速释放氧气,应急时能救急。 淡水供应同样靠“大海取宝”,潜艇上的造水机用蒸馏法干活,把海水加热蒸发,蒸汽冷凝成不含盐分的淡水,既能当饮用水,也能满足日常洗漱。 但淡水从来不是无限供应的,有曾在401艇服役的老兵说,出航时洗澡是奢望,每人每天的洗涤水就一茶缸,到了航行后期,连洗脸都得掐着秒表,不超过一分钟。 有些艇员会收集空调器滴下的冷凝水,就算漂着油花,也得省着用。 食物储备是另一个“时间闸门”。核潜艇出航前会把食品舱塞得满满当当,压缩饼干、脱水蔬菜、罐头食品是主力,这些食物保质期长还不占地方。 不过新鲜食材撑不了多久,通常出航头几周能吃到新鲜蔬菜,之后就全靠加工食品。俄罗斯的“北风之神”级核潜艇,一次出航能待90天,光罐头就得备上好几吨,艇员每天的口粮都得精确计算。 相比之下,常规潜艇的日子难过得多,蓄电池的电量限制了活动范围,每次水下航行最多一两天就得找机会充电。就算是AIP潜艇,靠燃料电池或斯特林发动机延长了水下时间,可发电功率有限,不敢开太快,也带不动太多制氧制水设备。 有数据显示,常规潜艇一年里有三分之一的时间都得在水面或通气管状态航行,隐蔽性差了一大截。 核潜艇的这种超长水下续航能力,早就改写了海战规则,冷战时,美国的“俄亥俄”级核潜艇能在深海里潜伏半年,神不知鬼不觉地跟踪苏联舰队,直到任务结束都不露面。 现代核潜艇更厉害,不光能长时间潜伏,还能带着洲际导弹在水下发射,敌方根本没法预判其位置。中国的核潜艇发展也印证了这一点,从早期的401艇到如今的新型号,水下续航能力不断突破,艇员的生活保障也越来越完善。 曾有官方报道提到,新型核潜艇的空气净化系统能过滤掉99%的二氧化碳和有害气体,制水效率比老型号提升了一倍,艇员的水下驻留时间也随之延长 。 说到底,核潜艇能长时间待在水下,是核动力系统和生命保障系统协同作战的结果。核动力解决了“动力无上限”的难题,制氧、造水、食品储备则解决了“人能待多久”的问题。 这两套系统缺一不可,共同把核潜艇打造成了真正的深海利器,让它能像幽灵一样在海底游弋,成为各国海军最倚重的战略力量。那些还在靠蓄电池“憋气”的常规潜艇,这辈子恐怕都追不上这种境界。