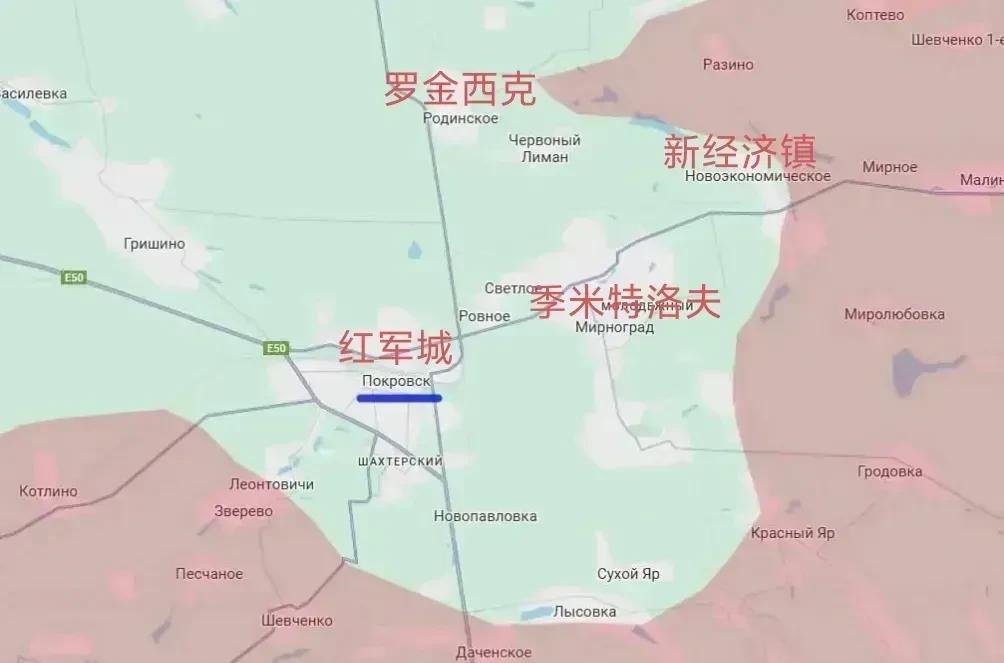

为什么俄罗斯放着几十万的正规军不用,却大量使用雇佣兵?说白了,俄乌这仗拖成了烧钱的大坑,雇佣兵省钱省力,还能帮普京保留主力军,万一北约真的下场了,俄罗斯也有一战之力。 俄乌冲突打到现在,已经不再是速战速决的攻防战,而是一场彻头彻尾的消耗战。 可奇怪的是,俄罗斯明明有超过150万的现役正规军,却并没有全力投入,而是频繁地把战场任务交给了像瓦格纳这样的雇佣兵组织。 这种“主力不动,外包打仗”的操作,表面看着不走寻常路,实则背后藏着一笔精明的政治和经济账。 正规军不动,雇佣兵冲在前,原因其实很直白:打持久战,不光拼士兵,还要拼钱包。 正规军的开销是一笔天文数字,训练、武器、后勤、伤亡补偿样样都要钱。比如,一名俄正规士兵从征召到前线,整个周期的支出远高于雇佣兵。 而雇佣兵不同,干一票算一票,死了也不必承担国家赔偿责任,对国家财政来说,省心还省钱。 《金融时报》2025年的一份分析指出,俄军雇佣兵的日成本约在300美元左右,一场中等强度的战斗,雇佣兵单位的总成本仅为正规军的一半。 最典型的例子就是苏梅州战役,一支由退役特种兵组成的雇佣兵小队,仅用三天就摧毁了乌克兰三个补给点,效率之高,连俄国防部都罕见点赞。 除了省钱,雇佣兵还有个大优势:灵活。正规军调动要走流程,雇佣兵说打就打,说撤就撤。 更关键的是,这些人基本都有实战经验,不少是从叙利亚、利比亚战场“转场”过来的老兵,巷战、夜袭、敌后渗透样样在行。 瓦格纳在巴赫穆特的表现,就是现实中的教科书式案例。 当然,俄罗斯不动用主力,还有更深层的考虑。眼下虽然是和乌克兰交手,但谁都知道,背后站的是整个北约。 2025年北约的总兵力已经突破320万,而且还在不断东扩。俄罗斯如果把家底全压在乌克兰战场,一旦北约真的下场,那就真成了“裸奔”。 《华尔街日报》年中发布的军情报告指出,俄军目前有意保留空军主力、网络战力量和部分导弹部队,很可能是在为可能的北约冲突做准备。 与其现在把正规军耗光,不如先让雇佣兵顶在前头,把时间拖长,有变局时再亮底牌。 从2022年战争初期到现在,俄军正规部队的伤亡一直是个敏感话题。基辅战役期间,俄正规军单次伤亡超过2万人,引发国内一波又一波抗议和舆论压力。 反观雇佣兵,死了就是“私人损失”,政府不仅不用负责,连媒体都懒得报道。 例如2025年初,在库尔斯克方向作战的格鲁吉亚雇佣军指挥官蒂利泽阵亡,完全没有在俄罗斯国内引发任何波澜。 这就为俄罗斯制造了一个“战争缓冲带”。雇佣兵伤亡不入官方统计,既能减轻社会反弹,也不影响士气动员。 更重要的是,哪怕战局陷入焦灼,普京也有回旋余地,不至于让主力军陷入泥潭。 当然,这场战争的代价本身也在不断飙升。2025年上半年,库尔斯克方向的“绞肉机”战役中,波兰籍雇佣兵阵亡近2000人,相当于其陆军总兵力的六分之一。 格鲁吉亚损失也超过1200人。法德美等国的雇佣兵伤亡共计超过650人。 这些数据来自《纽约时报》7月初的战地采访报告,信息来自乌克兰前线医疗系统与北约联合监测小组。 战争不是单靠人拼出来的,更关键的是后勤和军备。在这方面,俄罗斯又一次展现了“工业优势”。 根据英国《简氏防务》分析,2025年俄罗斯炮弹的年产量达到450万发,而整个北约30国加起来,仅有100万发。俄军日均消耗3万发炮弹,北约的库存根本撑不过10天的高强度交火。 俄罗斯靠雇佣兵打前锋,不仅是为了节省人力成本,也是在用有限资源打出最大效果。这套打法虽然让人看着“冷血”,但从目前战场反馈来看,确实撑住了局面。 不过,这种玩法也不是没有风险。雇佣兵本质上是“有钱才干活”的队伍,忠诚度很难保障。最典型的就是2023年那场瓦格纳兵变,差点让俄国内部“兵戎相见”。 所以现在俄罗斯对各路雇佣兵的控制也在逐步加强,多数都被纳入国防部旗下的“特种作战集团”,表面上还是“外包”,实则是“半官半民”。 这场战争已经打成了一个“军费黑洞”,俄罗斯不可能无限投入。用雇佣兵顶在前线,不仅省力省钱,还能把正规军当作最后的底牌留在手中。 普京并不是不愿意动用主力,而是要把最后的筹码压在最关键的时刻。